La place fera bientôt référence à l’aqueduc de Coriovallum

Auteur: Harry Lindelauf

Photographie: Het Romeins Museum, RCE en RMO

La place Raadhuis rénovée à Heerlen recevra un canal d’eau faisant référence à l’aqueduc de Coriovallum.

Les Romains avaient construit un apport d’eau depuis la partie supérieure du Caumerbeek jusqu’aux thermes.

Fait surprenant : la ville a continué à utiliser l’eau du Caumerbeek jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Coriovallum (Heerlen) est né autour du début de notre ère, à l’endroit où la Via Belgica et la Via Traiana se croisent. Militairement, c’était un lieu important, et bientôt un village de commerçants et d’artisans s’y développa. En l’an 63, les Romains jugèrent qu’il était temps d’y construire des thermes.

La situation stratégique de Coriovallum comportait un inconvénient majeur : il fallait puiser l’eau à une profondeur de 3,5 à 10 mètres. À l’est et à l’ouest coulaient la Caumerbeek et la Geleenbeek, mais malheureusement, ces ruisseaux étaient beaucoup plus bas que les habitations.

Photo : Les thermes furent considérablement agrandis vers l’an 96.

Canal avec des planches en bois

Les Romains trouvèrent une solution : à deux kilomètres de là, ils découvrirent les sources du Caumerbeek, situées 15 mètres plus haut.

Cela offrait une pente naturelle suffisante pour amener l’eau vers les thermes, les habitations et les ateliers, tels que les nombreuses poteries.

Les Romains construisirent donc un aqueduc de deux kilomètres de long.

Ce n’était pas la série d’arches maçonnées que l’on connaît comme modèle classique. L’apparence exacte de l’aqueduc, ou du cours d’eau, reste malheureusement inconnue. Il s’agissait probablement d’un canal revêtu de planches de bois.

Photo : Une découverte locale – des tuyaux en terre cuite s’emboîtant les uns dans les autres, peut-être utilisés pour évacuer les eaux pluviales.

La Caumerbeek rendit Coriovallum possible

Aujourd’hui, les sources du Caumerbeek produisent entre 18 000 et 68 000 litres d’eau par heure. Si c’était déjà le cas à l’époque romaine, il y avait suffisamment d’eau pour la partager entre Coriovallum et le cours d’origine du Caumerbeek.

Le dérivation fut réalisée grâce à un bassin de collecte muni d’une écluse.

De là, l’aqueduc allait vers la façade sud-est des thermes. Il est tout à fait possible que l’aqueduc ait eu deux branches : une vers l’est, vers le village et les poteries, et une vers l’ouest, vers les thermes. Fait remarquable : des vestiges trouvés à côté des thermes indiquent la présence de tanneries. Et celles-ci, comme les thermes, consommaient énormément d’eau.

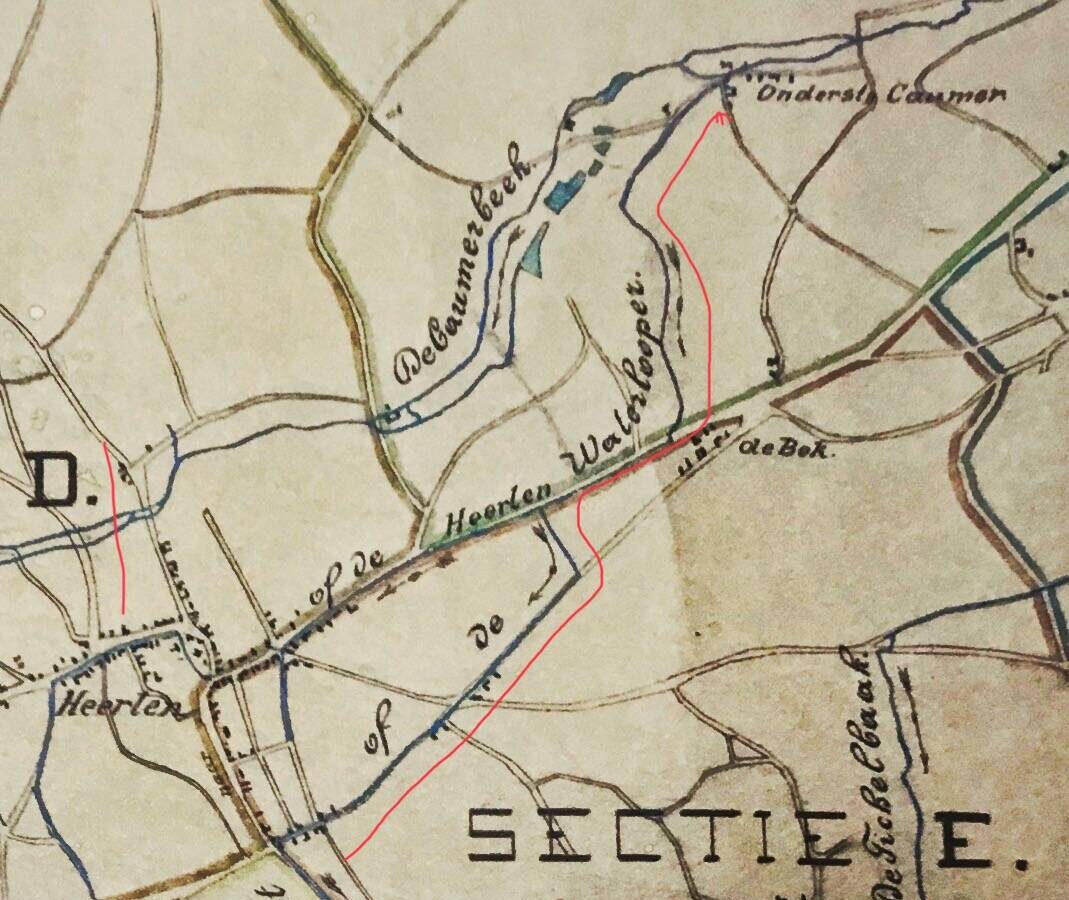

Photo : Après l’époque romaine, deux cours d’eau restèrent en usage : depuis les sources (en haut à droite) le long de l’Akerstraat vers la Pancratiusplein (au centre de la carte) et un second via la Vlotstraat (oui, d’où le nom de la rue) vers l’actuelle Kruisstraat, reconnaissable à la ligne rouge.

La consommation d’eau est énorme

Dans les thermes, l’eau était recueillie dans un réservoir et distribuée à l’intérieur vers les bains, lavabos, fontaines à boire et décoratives, ainsi que vers la grande chaudière d’eau chaude. Là encore, les Romains utilisaient habilement la différence de hauteur entre les façades sud et nord pour le transport de l’eau.

La consommation d’eau des thermes, d’une superficie de 500 mètres carrés, était énorme. On estime que les bains intérieurs contenaient chacun environ 5 000 litres d’eau et le bassin extérieur 58 000 litres.

Tous ces bains étaient continuellement alimentés en eau propre pendant leur utilisation.

Comme mentionné précédemment, rien n’a été retrouvé de l’aqueduc.

Photo : Représentation artistique du bain d’eau chaude dans les thermes.

Évacuation vers la Geleenbeek

Ce qui a été retrouvé : le canal d’évacuation des thermes. La rigole, maçonnée en pierre naturelle et en mortier de chaux, est aujourd’hui visible dans le musée, mais à l’époque romaine, elle était recouverte de dalles de pierre. Elle partait des thermes vers le sud puis tournait à l’ouest dans l’actuelle Coriovallumstraat. Quelques centaines de mètres plus loin, elle se déversait dans la Geleenbeek, à l’endroit où la Via Belgica venant de Maastricht atteignait Heerlen. Lors du remplacement du pavage de la Coriovallumstraat, une rigole pluviale centrale a été installée pour rappeler l’évacuation des thermes.

Photo : Un morceau de conduit en plomb avec une bride, trouvé sur le site des thermes.

Les Romains partent, le cours d’eau reste

Après le départ des Romains et la fin des thermes, les habitants continuèrent d’utiliser l’eau provenant d’une écluse du Caumerbeek.

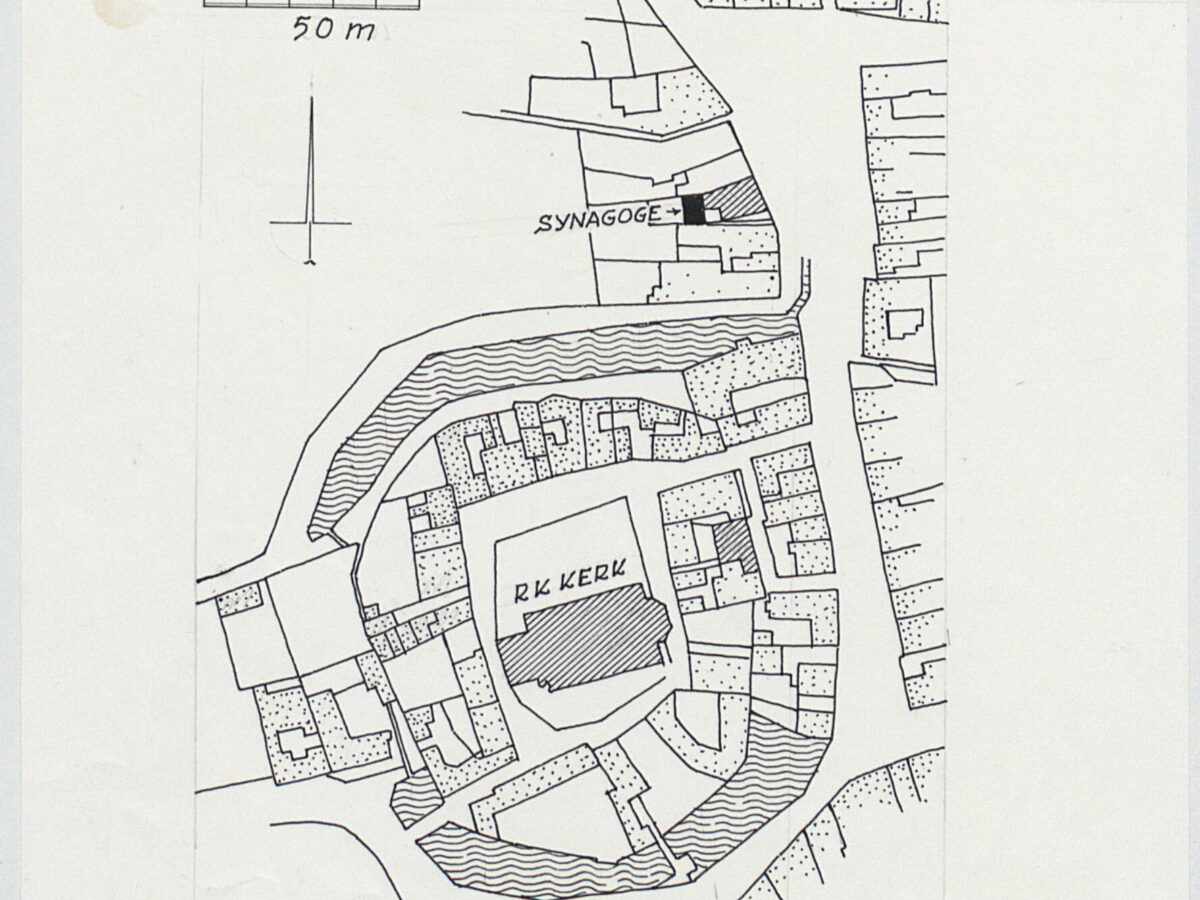

Sans eau, pas de vie — et cela prit encore un autre sens : après la construction du fort sur le site de l’actuelle église Pancratius, l’eau de la dérivation du Caumerbeek servit à remplir les douves du fort.

Les Romains montraient la voie, et les habitants suivants la suivirent volontiers. Le cours d’eau s’appelait désormais De Vlotten et resta en usage jusqu’à la fin du XIXe siècle. Les cartes montrent que deux canaux furent creusés : l’un le long de l’Akerstraat vers la Pancratiusplein, et l’autre via la Vlotstraat (oui, d’où le nom de la rue) vers l’actuelle Kruisstraat.

Les procès-verbaux d’une réunion du conseil communal de 1819 montrent que le Caumerbeek ne fournissait pas toute son eau à la ville : le lit d’origine avec ses moulins à eau recevait de l’eau pendant la semaine, tandis que les canaux urbains en recevaient le week-end. Avec l’arrivée d’un réseau d’eau courante dans la ville, la nécessité de l’eau du Caumerbeek disparut et De Vlotten disparurent à leur tour.

Photo : Plan de 1825 de l’emplacement du fort avec les douves restantes.

Dans la série d’articles sur les aqueducs le long de la Via Belgica, les précédents portaient sur Cologne et Tongres.

Chronologie de Coriovallum

± 20 av. J.-C. à 100 Construction de la Via Belgica.

Année 0 – 50 Construction de la Via Traiana.

Année 0 – 100 Construction de maisons en bois et de logements militaires.

Année 65 – 73 Construction du premier établissement de bains, 560 m².

Année 100 – 200 Construction de maisons en pierre.

± Année 98 Agrandissement de l’établissement de bains à 2 500 m².

Année 250 – 300 Création d’un fossé défensif et d’un mur autour des bains, réaménagement intérieur.

± Année 476 Fin de l’autorité romaine et de l’utilisation des bains.

« L’eau courante appelée Vlot, qui s’écoule à certains moments de la Caumerbaak, depuis l’Erk située là à Caumer jusqu’aux étangs et conduites d’eau du village de Heerlen, coulera, comme il est d’usage depuis les temps anciens, pendant toute l’année, et pour autant que le gel en hiver n’empêche pas son cours, chaque semaine du samedi à midi jusqu’au dimanche à midi, pour quoi l’Administration fermera ladite Erk chaque samedi à onze heures du matin et l’ouvrira le dimanche. »—