Aix-la-Chapelle romaine prospéra grâce à l’empereur Trajan

Auteur: Harry Lindelauf

Photographie: Stad Aken, Wiki Commons, Pinakothek München, Harry Lindelauf

L’idée selon laquelle Aix-la-Chapelle romaine n’aurait été qu’un ensemble de thermes et de quelques maisons peut être rangée aux oubliettes. En termes de popularité — pour reprendre les mots de TripAdvisor —, elle occupait la sixième place parmi les 36 plus grandes agglomérations de la Germanie Inférieure. La découverte, en avril 2024, des fondations d’un castellum près de la Pont Tor sur la place du Marché, en a apporté une preuve éclatante.

L’archéologue municipal Andreas Schaub, d’Aix-la-Chapelle, est convaincu de l’importance régionale de la cité romaine. Sa conviction repose sur de nombreuses découvertes récentes et sur de nouvelles analyses d’anciens vestiges.

L’histoire d’Aix-la-Chapelle romaine commence autour du tournant de notre ère. Les eaux thermales soufrées et curatives (atteignant 72 °C) furent considérées par les Romains comme une bénédiction pour leur riche culture du bain. Ils construisirent alors leur premier établissement thermal près de la source « Quirinus ».

Schaub souligne un fait remarquable : alors que les premiers bâtiments romains sont généralement en bois, ceux d’Aix-la-Chapelle furent dès l’origine bâtis en pierre, avec des murs enduits et des toitures en tuiles. La colonie prospéra rapidement, mais le véritable essor eut lieu en 98 apr. J.-C. lorsque Marcus Ulpius Trajanus (53–117), gouverneur de la Germanie Inférieure depuis Cologne, fut nommé empereur. Il ne partit pour Rome qu’un an plus tard, ayant pris le temps de partager sa vision de la structure de la province avec les autorités locales.

Photo : L’empereur Marcus Trajanus (règne de 98 à 117 apr. J.-C.). Buste conservé à la Glyptothèque de Munich. (Wikimedia Commons)

Une pierre commémorative

Après son départ, la vision de Trajan fut mise en œuvre. Dans toute la province, les Romains réorganisèrent l’administration, la défense des frontières et la production agricole à grande échelle. Aix-la-Chapelle fut l’une des cités que Trajan voulait développer — et des preuves tangibles le confirment.

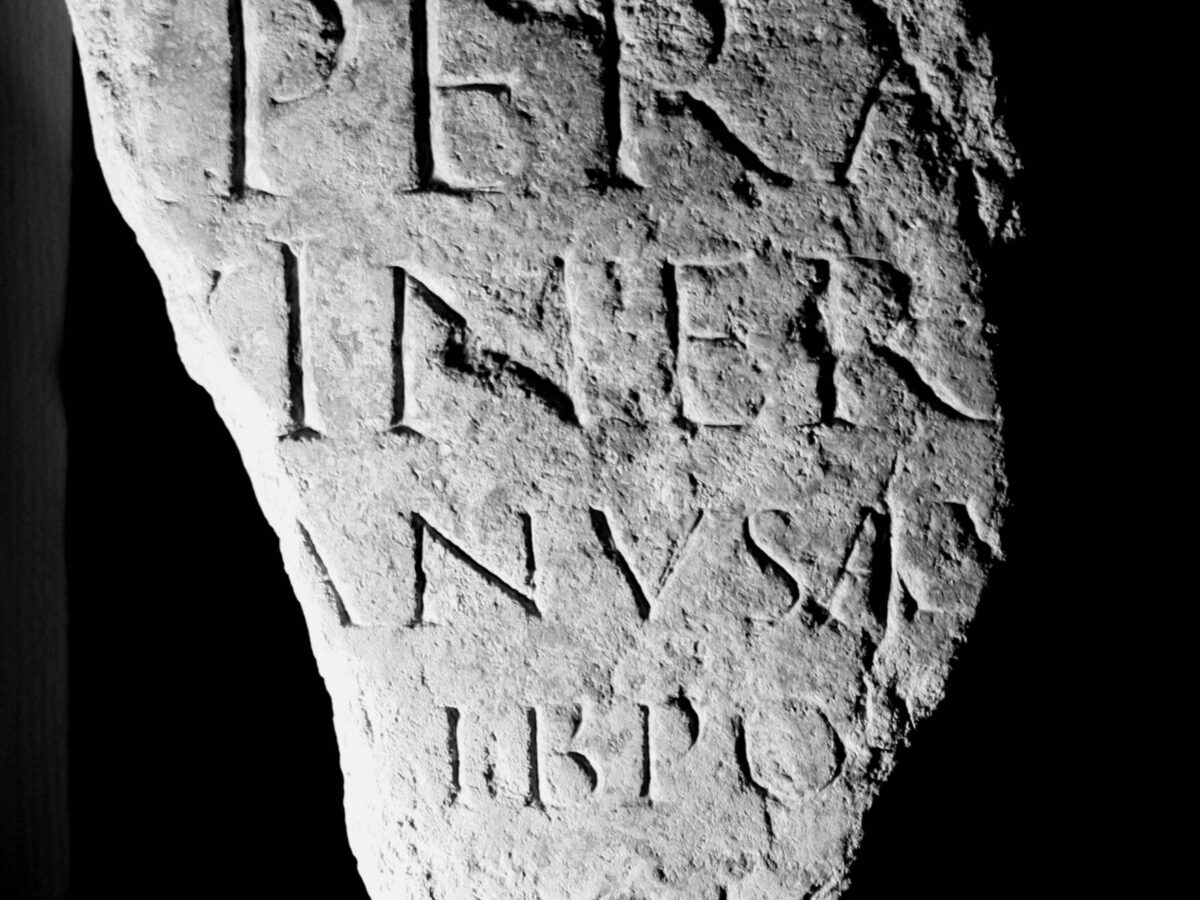

Une pierre commémorative mentionne Trajan comme commanditaire de travaux publics dans la ville. Cette pierre fut découverte dans les décombres d’un édifice public proche du forum. Ce forum faisait partie d’un projet architectural coordonné comprenant deux galeries à colonnes et une vaste basilique — un ensemble monumental constituant le centre administratif d’Aix-la-Chapelle et représentant l’autorité impériale de Cologne.

Photo : L’inscription de la pierre mentionne l’empereur Trajan.

Un aqueduc et une ville en expansion

À cette époque, la cité possédait deux grands établissements thermaux, alimentés par les sources Kaiserquelle et Quirinusquelle. On y trouvait des bains publics mais aussi des thermes privés plus petits. Le besoin croissant en eau claire et fraîche incita les Romains à construire un aqueduc de deux kilomètres provenant de Burtscheid, au sud. Contrairement aux aqueducs classiques à arches monumentales, celui d’Aix-la-Chapelle était en grande partie souterrain. Son extrémité comportait un grand bassin, dont des vestiges ont été retrouvés.

Sous l’impulsion de Trajan, Aix-la-Chapelle connut une croissance rapide au début du IIᵉ siècle, atteignant une superficie d’environ 30 hectares. Autour du centre animé s’étendaient de vastes quartiers d’habitation et d’ateliers. La ville comptait alors entre 2 000 et 3 000 habitants.

Entre la Roer, la Meuse, la Gueule et l’Ourthe

Schaub explique : « Grâce à la pierre portant le nom de Trajan, nous savons qu’il y eut un projet de construction auquel il voulut associer son nom impérial. Ce n’était pas pour un chenil — il s’agissait clairement du forum. Cela prouve selon moi qu’Aix-la-Chapelle remplissait une fonction administrative et politique. »

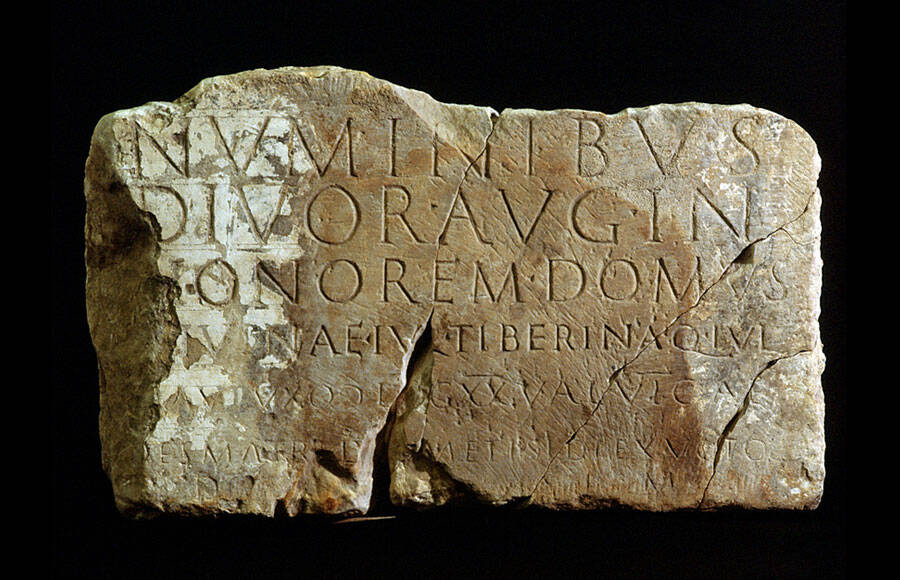

D’autres preuves de son importance régionale ont été découvertes près du forum : dix autels votifs dédiés par des fonctionnaires du gouverneur provincial. L’un d’eux porte le nom de Julius Severus, administrateur provincial entre 142 et 151 apr. J.-C. Ces découvertes confirment, selon Schaub, qu’Aix-la-Chapelle était le centre administratif de la région comprise entre la Roer, la Meuse, la Gueule et l’Ourthe.

Photo : Autel votif trouvé à Aix-la-Chapelle, dédié par Julia Tiberina, épouse du centurion Quintus Julius Flavius. (Ville d’Aix-la-Chapelle)

Pillages et reconstruction

Vers 272 apr. J.-C., la situation se détériora : les Francs incendièrent, après leurs pillages, les établissements romains situés à l’ouest du Rhin. Aix-la-Chapelle subit le même sort, comme en témoignent des traces d’un vaste incendie. Les Romains mirent près de soixante ans, jusqu’à environ 330 apr. J.-C., pour se relever. Ils construisirent alors un fort (castellum) à l’emplacement approximatif de l’actuelle place du Marché. En avril 2024, les archéologues ont découvert, dans la Pontstraße, les vestiges d’une porte de ce fort : une fondation de 5,30 mètres de large, qui soutenait sans doute un mur de près de huit mètres de haut. Des fragments de la muraille du castellum et d’une tour ronde avaient déjà été retrouvés sur la place du Marché. La période romaine d’Aix-la-Chapelle s’étend au moins jusqu’au Ve siècle, bien qu’aucune date exacte de fin ne soit établie.

Des découvertes « superlatives »

Une grande partie de ces connaissances sur le passé romain provient d’un vaste projet de remplacement du réseau d’égouts datant de 1890 dans le centre-ville. Schaub confie : « Cela a fait progresser nos connaissances sur Aix-la-Chapelle romaine de plusieurs lieues. Aucun superlatif ne saurait le décrire ! » Ces travaux ont permis aux archéologues d’accéder, par les tunnels, aux couches archéologiques profondes. À plusieurs endroits, ils ont atteint le niveau d’habitation romain, aujourd’hui situé entre 3,5 et 7 mètres sous terre. Toutes les observations et découvertes ont été méticuleusement consignées, remplissant deux armoires d’archives.

Photo : Andreas Schaub — “Nos connaissances sur Aix-la-Chapelle romaine ont fait un bond immense.”

Aquae Granni ?

Que souhaiterait encore découvrir Andreas Schaub ?

Il donne deux réponses à une même question : « Où sont les nécropoles ? Au Königshügel, un petit cimetière du haut Moyen Âge a été trouvé, où l’on enterrait déjà des morts à la fin de la période romaine. Mais au cours de ces siècles romains, des milliers de personnes ont vécu — et sont mortes — ici. Les tombes et les stèles funéraires sont des sources précieuses : qui étaient ces habitants ? D’où venaient-ils ? »

« Et puis, j’aimerais trouver le nom romain d’Aix-la-Chapelle dans un texte contemporain. Au Moyen Âge, on l’appelait Aquae Granni. Cela semble plausible… mais j’aimerais en avoir la certitude. »

Il existe une petite chance d’obtenir cette réponse : sous la place du Marché, dans les fondations du castellum, gisent trois fragments d’une borne milliaire. Les faces visibles ne portent aucune inscription. Si un texte existe, il se trouve sur la face encastrée, peu susceptible d’être un jour visible. Mais, conclut Schaub avec un sourire, « tant qu’il y a de l’espoir… »

Photo : Carte des vestiges romains du centre d’Aix-la-Chapelle. Le cercle vert marque le mur du castellum, englobant la place du Marché et l’hôtel de ville.