Villa Ravensbosch oder Villa Vogelenzang

Beekstraat, Valkenburg

Die Überreste der Villa Ravensbosch sind bemerkenswert gut erhalten. Die Villa liegt am Fuß eines Hanges und wurde nach der Römerzeit von herabrutschender Erde überdeckt. Das Rijksmuseum van Oudheden führte in Zusammenarbeit mit dem LGOG zwischen 1922 und 1923 die Ausgrabungen der römischen Villa Ravensbosch durch. Dabei wurden sowohl das monumentale Hauptgebäude als auch ein rechteckiges Nebengebäude entdeckt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass zur Villa noch weitere Gebäude gehörten. Liegen sie vielleicht noch verborgen im Boden? Nach den Ausgrabungen lagen die Reste lange Zeit frei, wodurch ihr Zustand sich verschlechterte. Vor einigen Jahren wurden sie glücklicherweise teilweise wieder abgedeckt und so besser geschützt.

Das Hauptgebäude der Villa wurde vermutlich in mehreren Bauphasen errichtet. In der letzten Phase erreichte es seine größte Ausdehnung, mit einem luxuriösen Raum mit Fußbodenheizung sowie einem Badehaus. Trotz dieses Komforts war die Villa Ravensbosch keineswegs der imposanteste Villenbau in Limburg. Dennoch wurden besondere Funde gemacht, darunter Fragmente von drei kleinen Bronzeblechen mit römischen Inschriften. Diese sogenannten „Freundschaftsplättchen“ waren Marcus Vitalinius und Titus Tertinius Cornutus, zwei Bewohnern der Villa, gewidmet. Beide waren Mitglieder des Stadtrats von Xanten und gehörten zur höchsten Elite sowohl der Stadt als auch der römischen Provinz.

Im Jahr 1939 entdeckten die bekannten Limburger Amateurarchäologen Beckers und Beckers Reste der römischen Straße nahe der Putweg im Ravensbosch – die Via Belgica! An diesem Ort wurden auch ein Dutzend römische Villen mit Nebengebäuden nachgewiesen: ein echtes Vicus oder römisches Dorf. Dank des fruchtbaren Lössbodens war die Region ideal für die Landwirtschaft geeignet.

Interessant zu wissen

- Warum lebten „hohe Herren“ in der bescheidenen Villa Ravensbosch?

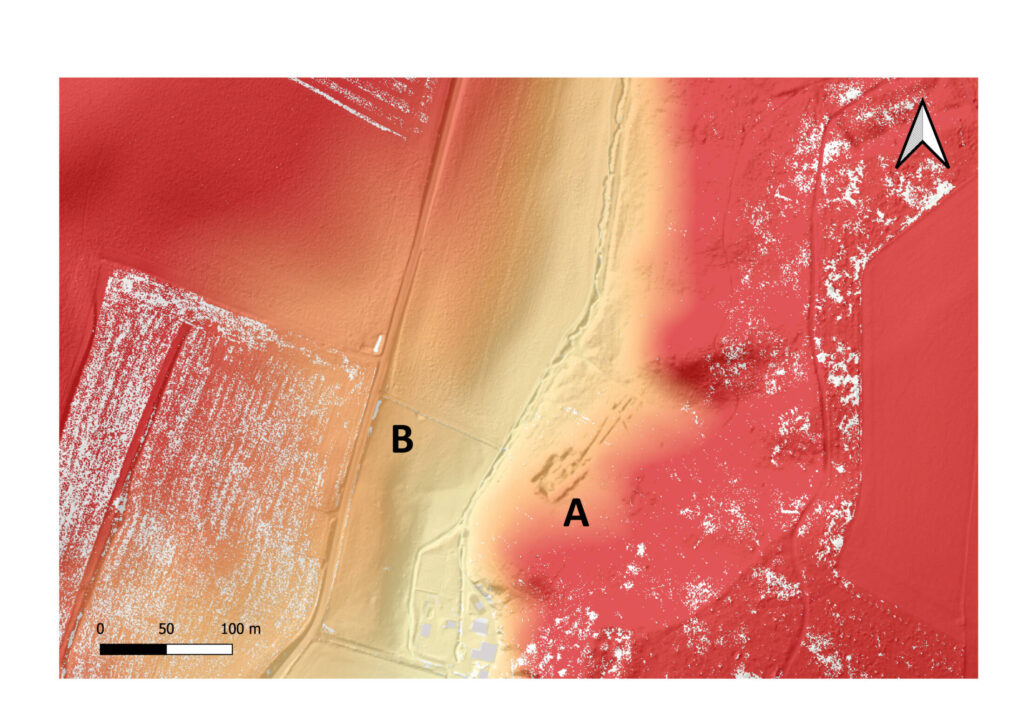

- Es ist bemerkenswert, dass diese „hohen Herren“ in der eher bescheidenen Villa Ravensbosch wohnten. Man würde sie eher in einer größeren und luxuriöseren Villa vermuten. Ein zweites auffälliges Merkmal der Villa Ravensbosch ist ihre Lage: Die meisten Villen im Hügelland wurden etwa auf halber Hanghöhe errichtet und bevorzugt nach Süden ausgerichtet, um möglichst viel Sonne zu erhalten. Die Villa Ravensbosch liegt jedoch am Fuß eines Hanges und ist nach Nordwesten orientiert. Dadurch lag sie oft im Schatten. Warum also wollten die wohlhabenden Besitzer gerade hier wohnen? Ein Blick auf die Reliefkarte zeigt, dass die Villa Ravensbosch (A) in einem der schmalsten Abschnitte des engen Strabeek-Tals liegt. Obwohl es sich nur um ein kleines Bächlein handelt, hätte man mit einem Damm im Tal problemlos ein großes Wasserreservoir anlegen können, wie es weiter oberhalb im Tal noch heute zu sehen ist. Auf der Reliefkarte scheint ein möglicher Rest eines solchen Damms sichtbar zu sein (B), an der Stelle, wo heute der Weg zur Straße führt. Das Wasser aus dem Reservoir könnte genutzt worden sein, um eine Wassermühle anzutreiben, die Getreide der umliegenden Villen mahlte. Der in der Villa Ravensbosch gefundene sogenannte Rijn oder Molenijzer (eine eiserne Klammer für einen großen Mühlstein) weist tatsächlich auf das Vorhandensein einer Mühle hin. Der Standort der Villa Ravensbosch war also gar nicht so schlecht! Wahrscheinlich war es zudem viel effizienter, Mehl statt Getreide zu transportieren, da es weniger Platz beanspruchte und leichter war. Allerdings musste das Mehl schnell verbraucht werden, da es nicht so lange haltbar war wie Getreidekörner. Es liegt daher nahe, dass es in die größeren Orte und Städte der Region geliefert wurde — vielleicht sogar bis nach Xanten. Das könnte auch erklären, warum Beamte aus dieser Stadt Eigentümer der Villa waren: Sie hatten ein großes Interesse an der Lebensmittelversorgung ihrer eigenen Gemeinde.

- Bildrechte

- Rekonstruktion der Villa Ravensbosch – Remy Kooi Submedia, Bronzene Freundschaftsplättchen – Abbildung nach Derks 2011, 120–123; Abb. 5–8. Mit Genehmigung von Ton Derks und der Stadt Maastricht übernommen. Reliefkarte – Jasper de Bruin, Mühlenklemme (Molenijzer) – Centre Céramique – Maastricht Museum – Sammlung LGOG