L’histoire du mort de la villa romaine de Meerssen?

Auteur: James Dodd (eindredactie Harry Lindelauf)

Photographie: James Dodd

En 1865, l’archéologue Jozef Habets découvre un squelette dans les ruines de la villa rustica romaine d’Onderste Herkenberg, à Meerssen. Malheureusement, les ossements tombent dans l’oubli au dépôt d’un musée. Jusqu’à leur redécouverte en 2024, qui relance l’intérêt scientifique. Les chercheurs trouvent plusieurs réponses — mais aussi de nouvelles questions.

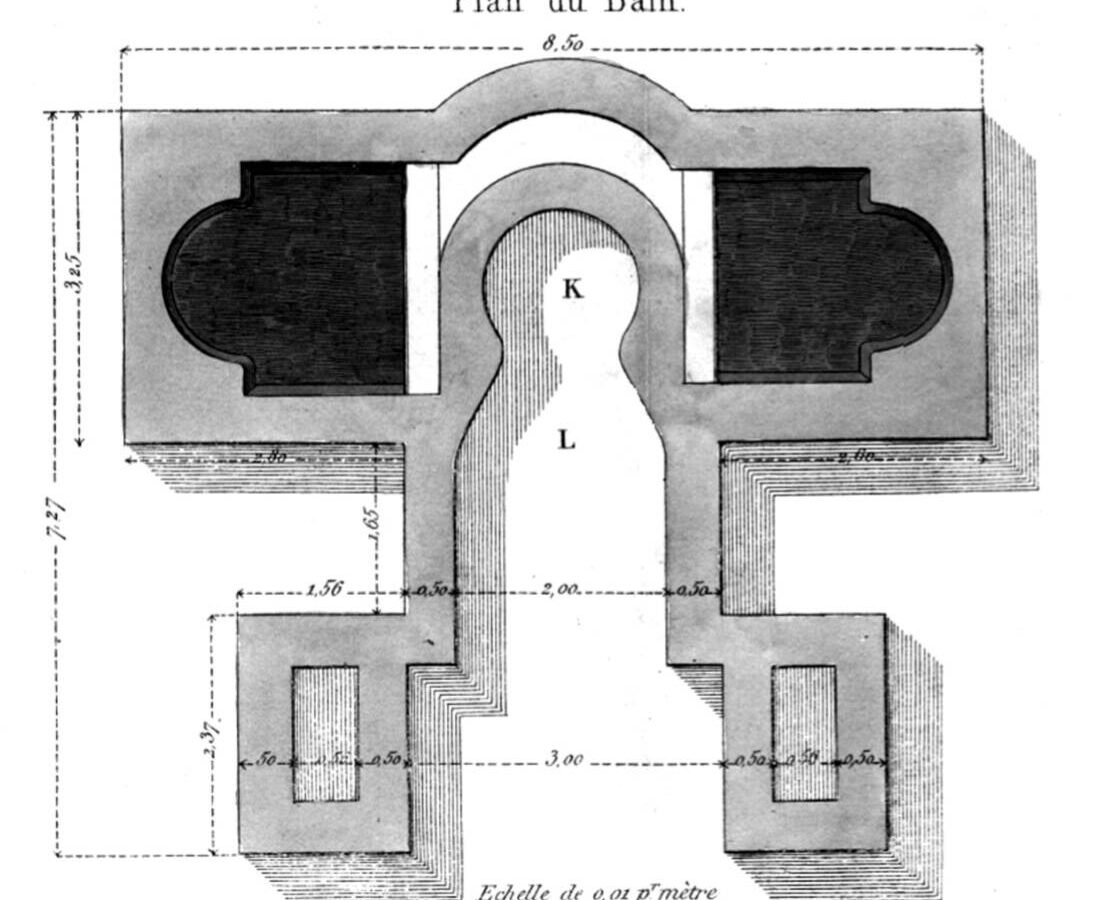

En 1864, lors du labourage des champs de l’Onderste Herkenberg, de nombreux vestiges romains — pierres, tuiles, fragments de murs — apparaissent. Un an plus tard, le curé et archiviste du royaume Jozef Habets se rend à Meerssen et commence des fouilles. Il met au jour un enchevêtrement complexe de murs, de sols et de pièces. Devant le bâtiment principal, il distingue deux bassins côte à côte, qu’il interprète alors comme un bain thermal.

Lors des recherches modernes en 2003 et 2014, les archéologues utilisent des technologies plus avancées, telles que le radar de sol et les mesures électromagnétiques. Ce qu’Habets considérait comme un bain s’avère être deux bassins d’eau, probablement des bassins ornementaux. Les nouvelles analyses montrent aussi que le complexe de la villa possédait un bâtiment de bains distinct et assez vaste.

Un cadeau pour Liège

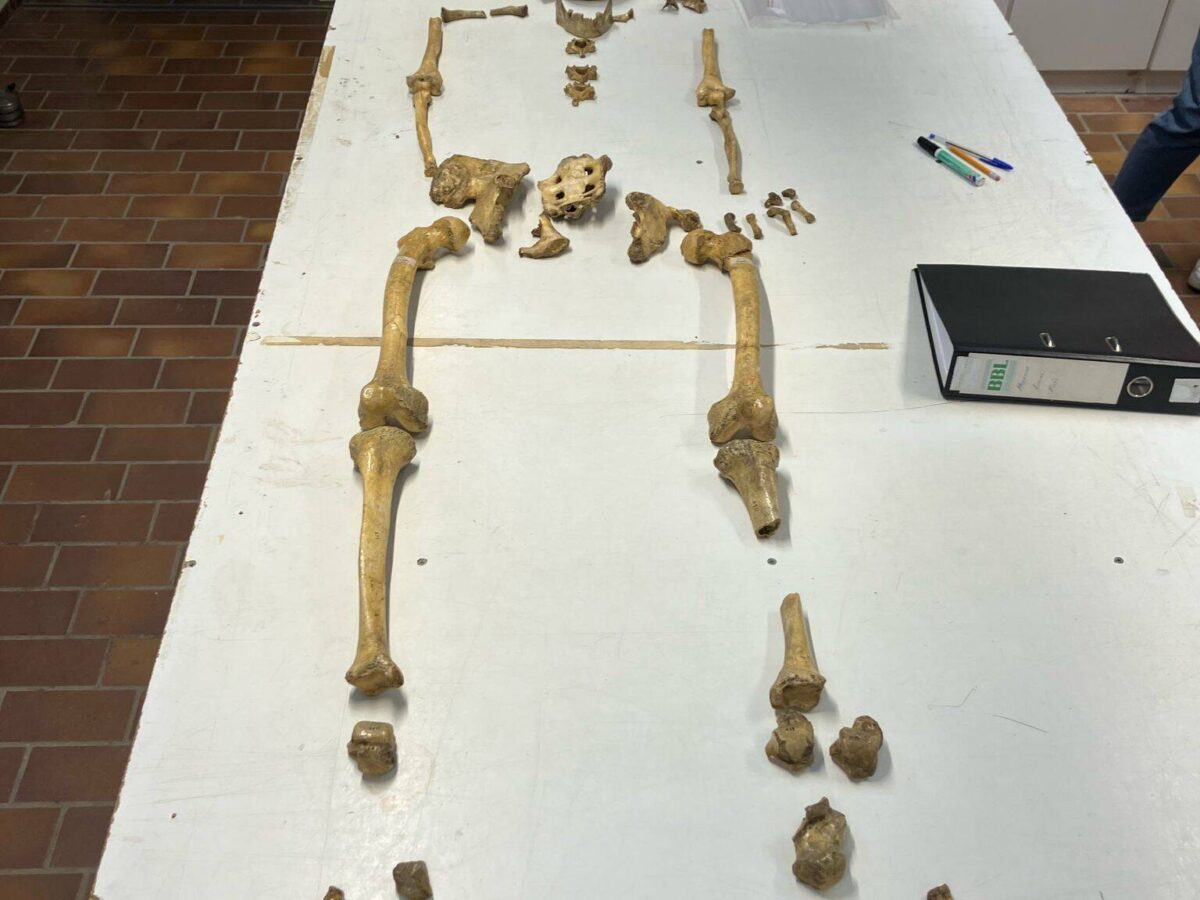

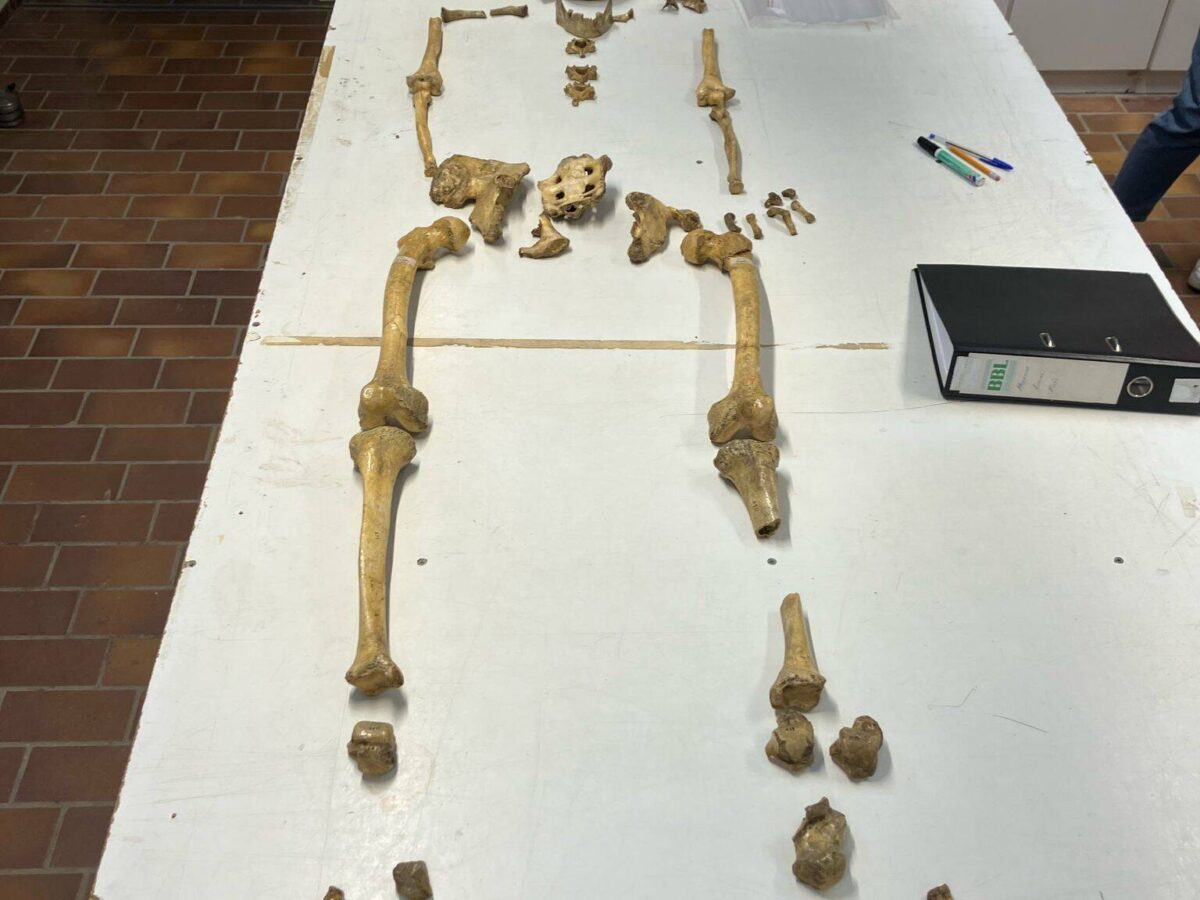

Entre les deux bassins, Habets découvre un squelette. Le corps est couché sur le ventre, la main droite posée à l’arrière de la tête. Apparemment, l’individu a été enterré sans couverture, sans objets funéraires ni autre matériel. En 1866, Habets envoie le squelette à un musée de Liège, comme cadeau à l’État belge, car à l’époque, Liège était considérée comme le centre académique de la région du Limbourg.

Le squelette est ensuite conservé dans le dépôt du musée et tombe dans l’oubli — sauf pour une brève mention lors d’un inventaire en 1946. En 2024, il est redécouvert dans le cadre d’une étude sur les sépultures dans les villas romaines. Ce squelette est choisi pour l’analyse scientifique car, en raison de ses circonstances particulières (absence de couverture et posture inhabituelle), il constitue un exemple rare.

Photo : Archéologie en action – le squelette de Meerssen étudié en 2024 en Belgique. Les restes étaient conservés au Musée de l’Université de Liège.

Rachitisme et arthrite

Une équipe d’archéologues belges et néerlandais des universités KU Leuven, Radboud (Nimègue), VU Amsterdam et VUB Bruxelles utilise plusieurs méthodes : datation au carbone 14, analyse ostéologique et analyse isotopique. Les résultats montrent qu’il s’agissait d’un homme âgé de 30 à 40 ans, dont l’état de santé était mauvais. Les os des jambes présentent une légère courbure, probablement due à une carence en vitamine D, signe précoce de rachitisme. L’un des doigts semble déformé par l’arthrite. Ces pathologies indiquent une vie difficile et pénible. Les chercheurs ne trouvent aucune trace de violence, mais le crâne est endommagé, peut-être à la suite d’une chute sur le sol carrelé entre les bassins.

Pas originaire de Meerssen

La datation au carbone 14 situe la mort de l’homme entre 250 et 450 après J.-C. En 1865, Habets pensait encore qu’il s’agissait d’un envahisseur germanique mort vers 170 après J.-C. L’analyse isotopique apporte de nouvelles précisions : bien que le squelette ait été trouvé à Meerssen, l’homme n’était pas originaire du sud du Limbourg. Au cours de sa vie, il semble avoir modifié son régime alimentaire et changé de région, signe d’une migration. Les scientifiques comparent actuellement les profils isotopiques de plusieurs régions en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique, dans l’espoir d’identifier la région d’origine. Ce qui est certain, c’est qu’il ne vivait pas dans la villa : celle-ci était déjà abandonnée au moment de sa mort.

Un envahisseur germanique ? Mort vers 170 après J.-C. ?— Jozef Habets

Où maintenant

Il s’agit d’une première étude, et les chercheurs espèrent analyser d’autres squelettes provenant de la région. Aux IVᵉ et Vᵉ siècles, les inhumations deviennent courantes dans le nord-ouest de l’Empire romain ; auparavant, les Romains privilégiaient la crémation.

La découverte de restes humains dans plusieurs villas romaines suggère que laisser des corps non enterrés pouvait être une façon symbolique de quitter un établissement. On trouve des exemples similaires ailleurs en Europe occidentale, mais des recherches complémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

L’exposition « Villas romaines du Limbourg », organisée par le Rijksmuseum van Oudheden, le Limburgs Museum et le Musée romain, vise justement à remettre en lumière des sites anciens comme Onderste Herkenberg et à encourager de nouvelles recherches.

Résidence de luxe et ferme

Le long de la Houthemerweg à Meerssen, sous un grand champ bordant la Via Belgica, reposent les vestiges de la villa Onderste Herkenberg : la plus grande villa rustica découverte aux Pays-Bas. C’était une résidence luxueuse appartenant à de riches agriculteurs qui profitaient de la douceur de vivre dans la vallée de la Geul.

Les mosaïques, les murs peints et enduits, ainsi que le chauffage par le sol témoignent d’un cadre de vie raffiné. Une belle reconstitution montre un bâtiment principal avec colonnade couverte, pans de bois et jardin orné de bassins décoratifs – une image vivante du confort romain dans le paysage néerlandais.

Illustration : dessin réalisé lors des fouilles de 1865. Le squelette fut trouvé entre les deux petits bassins rectangulaires en bas du dessin.