Fast niemand kennt dieses besondere Gebäude an der Via Belgica

Autor: Harry Lindelauf

Fotografie: Mikko Kriek

Ein Badehaus, eine Baracke, ein Wohnhaus, ein Bauernhof, eine Töpferei oder eine Luxusvilla. Das sind die Gebäude, die man entlang des südlimburgischen Abschnitts der Via Belgica erwartet. Ein Gebäude ist kaum bekannt und zugleich besonders.

Wo sind wir?

Wir stehen auf der Brücke über die Worm in Rimburg, genau an der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Warum dort?

In römischer Zeit lagen drei Dörfer entlang der Via Belgica: Maastricht, Heerlen und Rimburg. Maastricht entstand durch seine Brücke über die Maas, Heerlen verdankt seine Existenz der Kreuzung der Via Belgica und der Via Traiana (Trier–Aachen–Xanten). Ja, und Rimburg hatte seine Brücke über die Worm. Und in Rimburg befindet sich unser besonderes Gebäude.

Mach es nicht so spannend — was war das für ein Gebäude?

Noch einen Moment Geduld. Denn Rimburg war schon damals von Bedeutung. Am niederländischen Ufer wurden zwischen der Palenbergerweg und der Worm entlang der Via Belgica die Reste von sechzehn Gebäuden gefunden. Dabei handelt es sich um Konstruktionen mit einem Steinfundament und Fachwerkwänden ab einer bestimmten Höhe. Auch nicht klein: eine durchschnittliche Größe von 10 mal 7 Metern. Das größte Gebäude war 17,50 mal 10 Meter groß und hatte 60 Zentimeter dicke Mauern. Am deutschen Ufer wurden Gebäude des gleichen Typs gefunden, dazu ein Badehaus und eine Töpferei mit fünf Öfen. Möglicherweise befindet sich in der Nähe des Steenenbergwegs auch ein Tempel, dort wurde ein Stein mit Darstellungen gefunden, vermutlich der Götter Minerva (Weisheit) und Merkur (Handel, Reisende). Beachten Sie, dass dies auf Ausgrabungen an einer begrenzten Anzahl von Fundorten beruht. Es könnte noch mehr geben.

Das größte Gebäude war 17,50 mal 10 Meter groß und hatte 60 Zentimeter dicke Mauern.—

Und das alles wegen der Brücke?

Ja, darauf läuft es hinaus. Viele Menschen kamen vorbei, und daher konnte mit der Versorgung von Menschen und Vieh Geld verdient werden. Die Töpfer nutzten den Lehm im Wormtal, um umfangreich zu produzieren. Übrigens musste die Brücke auch gegen feindliche Angriffe verteidigt werden. Der deutsche Archäologe Schmidt berichtete Mitte des 19. Jahrhunderts, dass sich unter dem heutigen Schloss Rimburg die Reste einer römischen Befestigung befinden, doch ein Beweis liegt nicht vor.

Vergisst du nicht etwas?

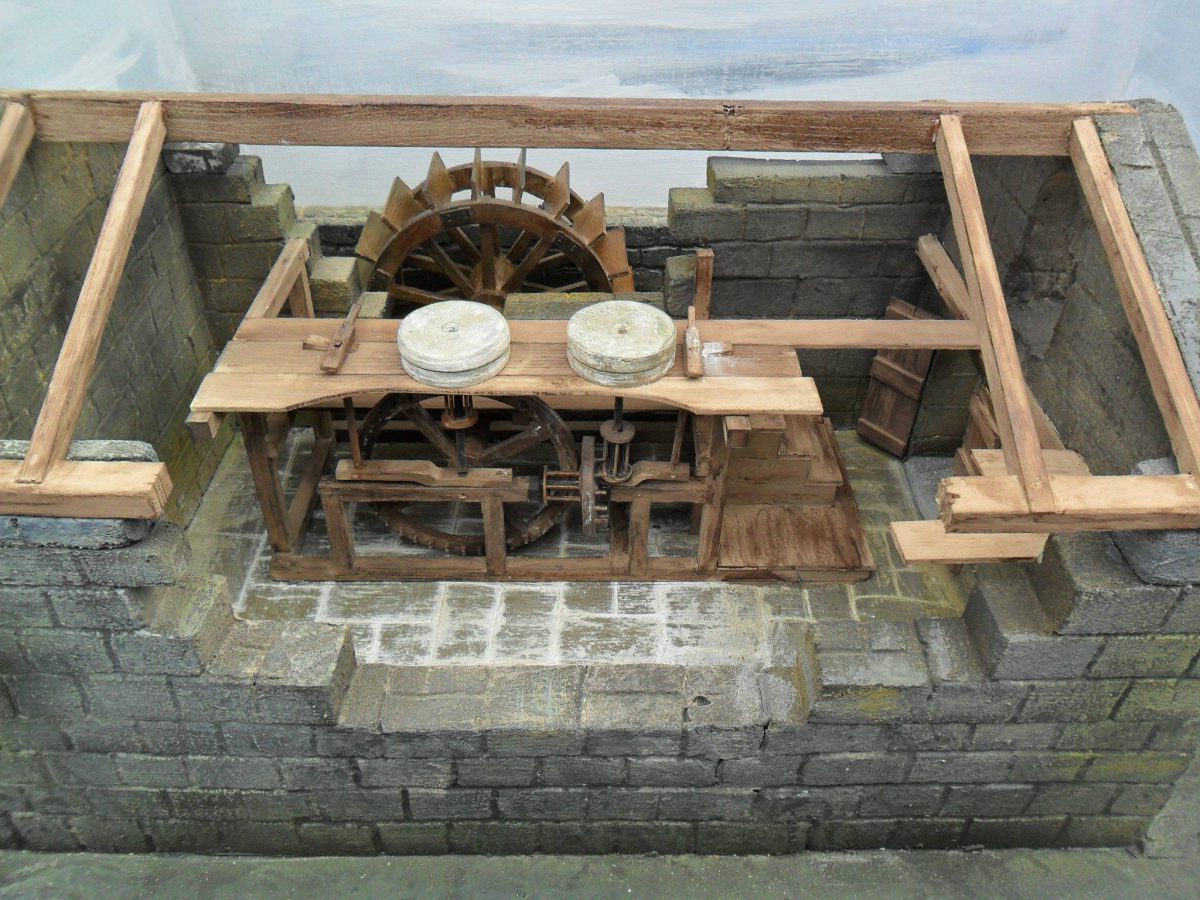

Entschuldigung, ja — das besondere Gebäude: Es war eine Wassermühle zum Mahlen von Getreide. Die Mühle befand sich direkt neben der Brücke über die Worm. Mit Pfählen und Brettern wurden Zuleitungskanäle gebaut, um das Flusswasser zum Mühlrad zu leiten. Durch Verengung des Kanals in Richtung des Rades floss das Wasser schneller. Zudem konnte die Wasserzufuhr durch das Einsetzen von Brettern reguliert werden. Es scheint, dass die Holzkonstruktion auch eine Art Kai bildete, an dem Boote be- oder entladen werden konnten.

Die Mühle befand sich neben der Brücke über die Worm.—

Woher wissen wir das?

Dank der Ausgrabungen des Aachener Archivars Otto Mayer zwischen 1926 und 1929. Mayer fand die Holzkonstruktionen und in einem der Zuleitungskanäle ein Teil eines Mühlrades mit hölzernen Schaufeln. Derselbe Mayer fand auch die Reste der Brücke und stellte fest, dass dort große Arbeit geleistet worden war. Die Brücke ruhte auf 30 Zentimeter dicken Eichenpfählen. Einige waren vertikal, andere schräg eingeschlagen, um seitliche Stabilität zu gewährleisten. Die Brücke war sechs Meter breit und bestand über einen längeren Zeitraum. Von Zeit zu Zeit wurde sie repariert: Es wurden neue Fundamentpfähle eingeschlagen und alte Grabsteine rund um das Fundament abgelagert, um es zu schützen.

Warum ist diese Mühle so besonders?

Entlang der Via Belgica in den Niederlanden wurde keine andere römische Mühle gefunden — überhaupt keine im ganzen Land. Gleiches gilt für den Fund der Reste einer Mühle und einer Brücke direkt nebeneinander. Die Getreidemühle war zudem ein schönes Stück Technik. Die vertikale Drehbewegung des Mühlrades wurde über zwei hölzerne Zahnräder auf einen horizontal drehenden Mühlstein übertragen. Die Zahnräder waren so konstruiert, dass sich der Mühlstein fünfmal schneller drehte als das Mühlrad. Die Mühlsteine wurden in der Eifel aus vulkanischem Gestein hergestellt, aber leider nicht wiedergefunden. Außerdem, Ehre wem Ehre gebührt: Die Römer holten sich das technische Wissen für den Bau einer solchen Wassermühle aus dem Nahen Osten.

Entlang der Via Belgica in den Niederlanden wurde keine andere römische Mühle gefunden.—

Bis wann hat die Mühle bestanden?

Die römische Periode Rimburgs reicht von kurz vor Beginn unserer Zeitrechnung bis etwa 400 nach Christus. Genau bekannt ist dies nicht. Wir wissen jedoch, dass all diese Gebäude in verschiedenen Zeitabschnitten errichtet wurden. Archäologen unterscheiden innerhalb dieser mehr als vier Jahrhunderte sieben verschiedene Bauphasen. Die Mühle scheint um das Jahr 330 verfallen zu sein. Die hölzernen Kanäle wurden mit Erde und Steinen verfüllt. Das Ende der Mühle könnte dadurch verursacht worden sein, dass die Worm ein neues Flussbett suchte.

Mit Dank an Sjef Born.

In Hasselt-Ekkelgaarden (Belgien) wurde dieser römische Mühlstein in einem Stall gefunden. Der Durchmesser beträgt 71 cm, die Dicke des Randes 9,5 cm. Die Fragmente wiegen zusammen etwa 38 Kilo.

Die Reste des hölzernen Mühlrades und der Uferbefestigung des Kanals wurden zwischen 1926 und 1929 von Otto Mayer entdeckt. Quelle: Stadtarchiv Aachen

Die Kanäle sorgten für die Zufuhr von Wasser aus der Worm zum Mühlrad. Möglicherweise gab es auch einen Mühlenteich, um eine konstante Wasserzufuhr zu gewährleisten.

Quelle: Stadtarchiv Aachen

Rechts und links in der Wand ist das Profil der Via Belgica sichtbar.

Die Konstruktion der Brücke war robust. Die schräg eingeschlagenen Fundamentpfähle sorgten für zusätzliche seitliche Stabilität.

Quelle: Stadtarchiv Aachen

Modell einer römischen Wassermühle.

Quelle: WikiCommons.

Otto Mayer legte die Fundamente mehrerer römischer Häuser frei.