Une icône queer divine de la Rome antique à Bocholtz

Auteur: Christian Kicken

Photographie: Provinciaal Depot Limburg, Metropolitan Museum, Prado Museum en Museum of Classical Archaeology Cambridge

Dans les prochains mois, l’exposition itinérante « Villas romaines au Limbourg » se tient dans le lieu éphémère du Musée Romain à Heerlen. Un beau jeune homme aux boucles charmeuses orne le matériel promotionnel. Après une découverte retentissante dans le sol de Bocholtz, ce « garçon » de bronze a peu à peu glissé à l’arrière-plan muséal, mais le voici de nouveau sous les projecteurs. Qui est donc ce mystérieux « poster boy » ?

Bustebalsamarium

En octobre 2003, l’agriculteur Hupperetz, du village frontalier de Bocholtz, découvrit une pierre étrange dans son champ. Son soc avait heurté une ciste cinéraire d’époque romaine contenant les restes incinérés d’un défunt. Cet homme, âgé de 20 à 34 ans, fut probablement un riche propriétaire ou habitant de la villa voisine de Vlengendaal, un domaine agricole dont la maison d’habitation caractéristique avait déjà été découverte en 1910. Les archéologues retrouvèrent près de la ciste des traces du monument funéraire. La ciste, accompagnée de nombreux objets funéraires, avait été déposée après l’inhumation dans une chambre funéraire en bois, puis recouverte d’un tertre, un tumulus. Les proches avaient offert au défunt, entre autres, un balsamarium en forme de buste : un précieux flacon d’huile ou de baume muni d’une anse et d’un petit couvercle, généralement à forme humaine. À l’époque romaine, on l’utilisait surtout pour briller dans les thermes publics. Les balsamaria en buste apparaissent le plus souvent dans des tombes d’élites ; un exemplaire comparable a été mis au jour dans l’une des tombes riches de la Kollenberg, à Esch (Brabant).

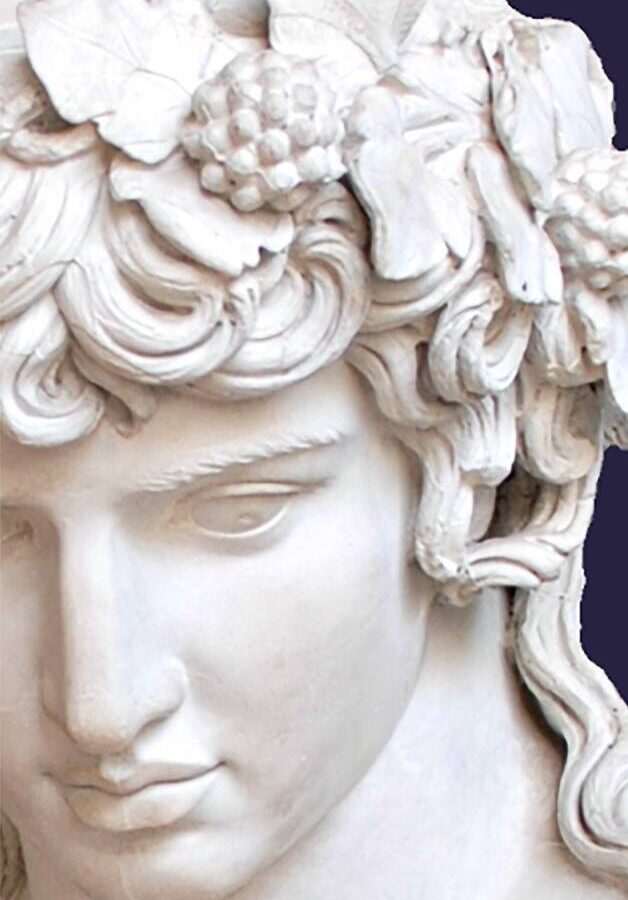

Photo : Balsamarium en bronze (16 cm de haut) provenant de Bocholtz. Collection et image : Dépôt provincial des découvertes archéologiques du Limbourg.

Signe d’un dieu

Après sa découverte, le balsamarium de Bocholtz fut longtemps exposé dans des présentations permanentes à Heerlen et à Leyde. Celles-ci n’abordaient pas en détail la difficulté d’identifier le jeune homme représenté. Les amateurs de mythologie le reconnaissent assez vite à un vêtement frappant sur son épaule gauche : une peau d’animal, attribut du dieu Bacchus — Dionysos chez les Grecs. Divinité du vin, de l’extase et bien davantage. Cela pourrait clore le débat, mais un autre candidat existe.

Photo : Statue en marbre de Bacchus (Dionysos) avec peau d’animal. Collection et image : Metropolitan Museum of Art, New York.

Divinisé

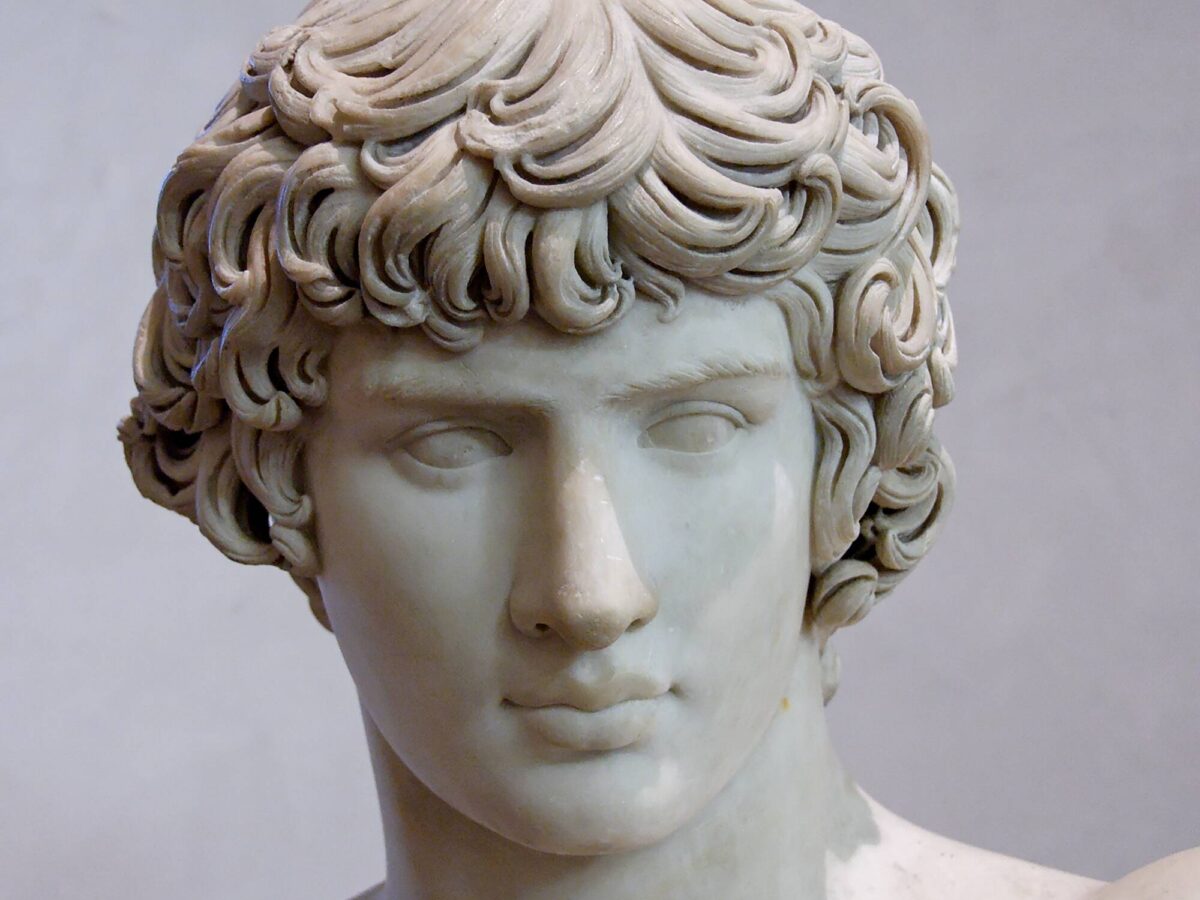

Les connaisseurs de l’histoire (de l’art) romaine y voient une autre figure : Antinoüs. Cet adolescent originaire de la Bithynie (Turquie actuelle) fut le favori et l’amant de l’empereur Hadrien (76–138 apr. J.-C.). Selon les normes romaines, le souverain était marié à l’impératrice Vibia Sabina, mais l’on tolérait que des hommes romains entretiennent des relations (sexuelles) avec d’autres hommes, à condition d’en respecter la hiérarchie. Aujourd’hui, Hadrien et Antinoüs sont volontiers envisagés comme partenaires romantiques, notamment en raison de la réaction de l’empereur à la mort soudaine d’Antinoüs en 130 apr. J.-C.

Inconsolable, Hadrien fit aussitôt de son bien-aimé une nouvelle divinité et encouragea son culte dans la ville nouvelle d’Antinoöpolis, la « ville d’Antinoüs ». Pour entretenir le souvenir du jeune homme à travers l’empire, l’empereur popularisa son portrait, dont le visage servit ensuite de modèle à diverses représentations de dieux comme Bacchus, Apollon, Osiris ou le dieu sylvestre Silvanus. L’écho de cette vogue impériale a donc atteint la villa de Bocholtz.

Photo : Tête en marbre d’Antinoüs. Collection : Musée du Prado, Madrid ; image : Wikimedia Common

« Who is this diva ? »

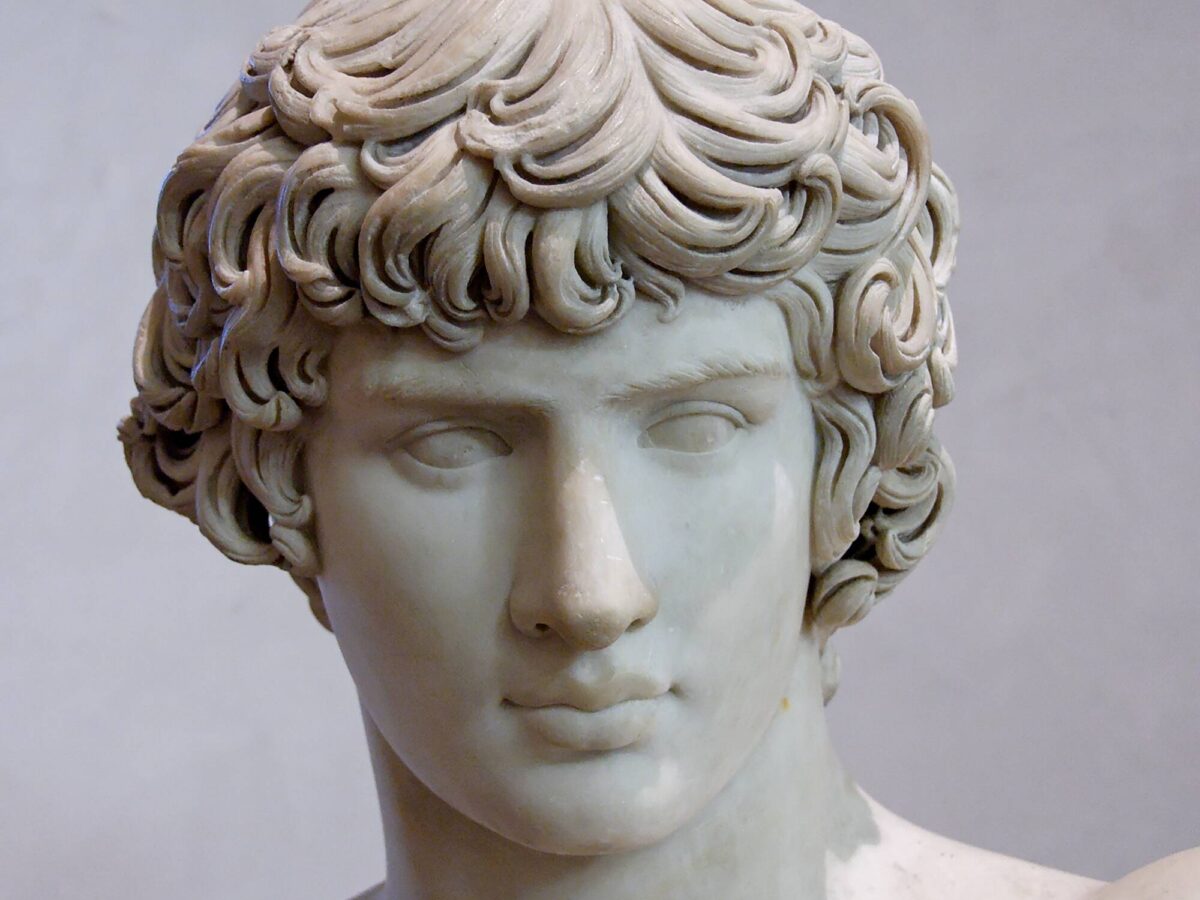

La communauté queer mondiale réclame de plus en plus une histoire des genres et des sexualités, et s’approprie Antinoüs comme icône queer historique. Le balsamarium remarquable fut un bien précieux du défunt — mais y reconnaissait-il le célèbre Antinoüs ? Un artisan d’Égypte ou de Gaule a probablement fabriqué l’objet dans les années 130–140, conscient du jeune homme qui servait de modèle.

Par des détours, le flacon parvint à la Bocholtz romaine, chez un homme mort vers 175–200 apr. J.-C. Si ses offrandes funéraires reflètent ses goûts, cet homme lettré appréciait la chasse, les bains et les festins. Dans ce bijou, il a sans doute reconnu avant tout le dieu Bacchus — en accord avec son mode de vie luxueux. Comment, dès lors, regarder au mieux ce chef-d’œuvre des Pays-Bas romains ? Comme un flacon à l’effigie du Bacchus immortel, calqué sur les traits de l’Antinoüs mortel. À moins qu’on ne puisse dire ce dernier immortel lui aussi ? Ce balsamarium perpétue en effet sa mémoire.

Photo : Portrait d’Antinoüs sur une affiche pour un « Queer Antiquities Trail ». Image : The Museum of Classical Archaeology, Cambridge.