Liegt das bei uns in der Familie? Spuren römischer Familien in Rimburg

Autor: Christian Kicken

Fotografie:

„Wer schreibt, der bleibt“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das galt schon in römischer Zeit, denn zahllose Steine mit Inschriften zeigen viele Namen, auch aus dem römischen Norden. Besonders sind die Grabsteine, die in Rimburg an der Via Belgica gefunden wurden: Sie weisen auf drei lokale Familien hin.

Zwischen 1926 und 1929 leitete der Aachener Archäologe Otto Eugen Mayer Ausgrabungen auf dem Gelände von Schloss Rimburg, direkt an der Grenze zwischen Rimburg (NL) und Übach-Palenberg (DE). Er entdeckte Reste eines römischen Straßendorfes, das sich ab der Mitte des ersten Jahrhunderts auf beiden Seiten der Wurm entwickelt hatte. Charakteristisch für das Dorf waren eine Brücke und die Via Belgica. Straße und Brücke wurden nach über 250 Jahren Nutzung in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts gründlich repariert. Otto Mayer fand unter anderem Reste der Holzkonstruktion der Brücke und 14 alte Grabsteine. Die Steine befinden sich – bis auf einen – heute im Besitz der Eigentümer von Schloss Rimburg.

Foto: Rekonstruktion des römischen Straßendorfes bei Rimburg. Illustration Mikko Kriek.

Familienmitglieder?

2019 veröffentlichten die Archäologinnen Hilde Vanneste und Uta Schröder eine umfassende Studie über das römische Rimburg. Im Rahmen dieser Forschung untersuchte der deutsche Forscher Janico Albrecht die besondere Sammlung von Grabsteinen, die größtenteils aus Sandstein aus dem Steinbruch Nivelstein stammen, einige Kilometer flussaufwärts entlang der Wurm.

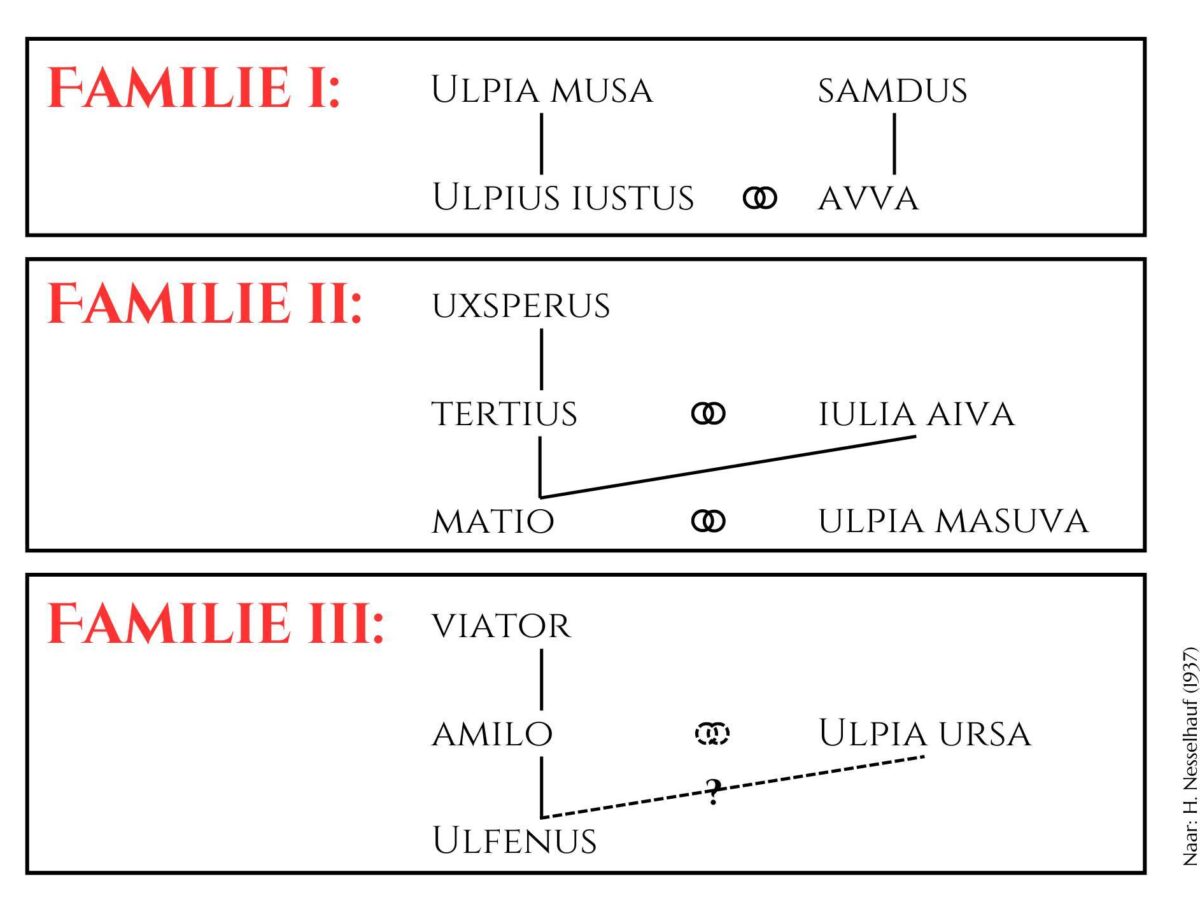

Die „Rimburger“ Grabsteine sind recht typische Exemplare für den römischen Norden. Sie sind länglich, tragen eine lateinische Inschrift mit Namen, und einige sind mit Blatt- und Blumenmotiven verziert. Dennoch fiel dem deutschen Forscher Herbert Nesselhauf schon 1937 etwas Merkwürdiges auf: Einige Namen kamen auf verschiedenen Steinen mehrfach vor. Waren es vielleicht… Familienmitglieder? Er arbeitete die Stammbäume von drei Familien aus, die er unterscheiden konnte.

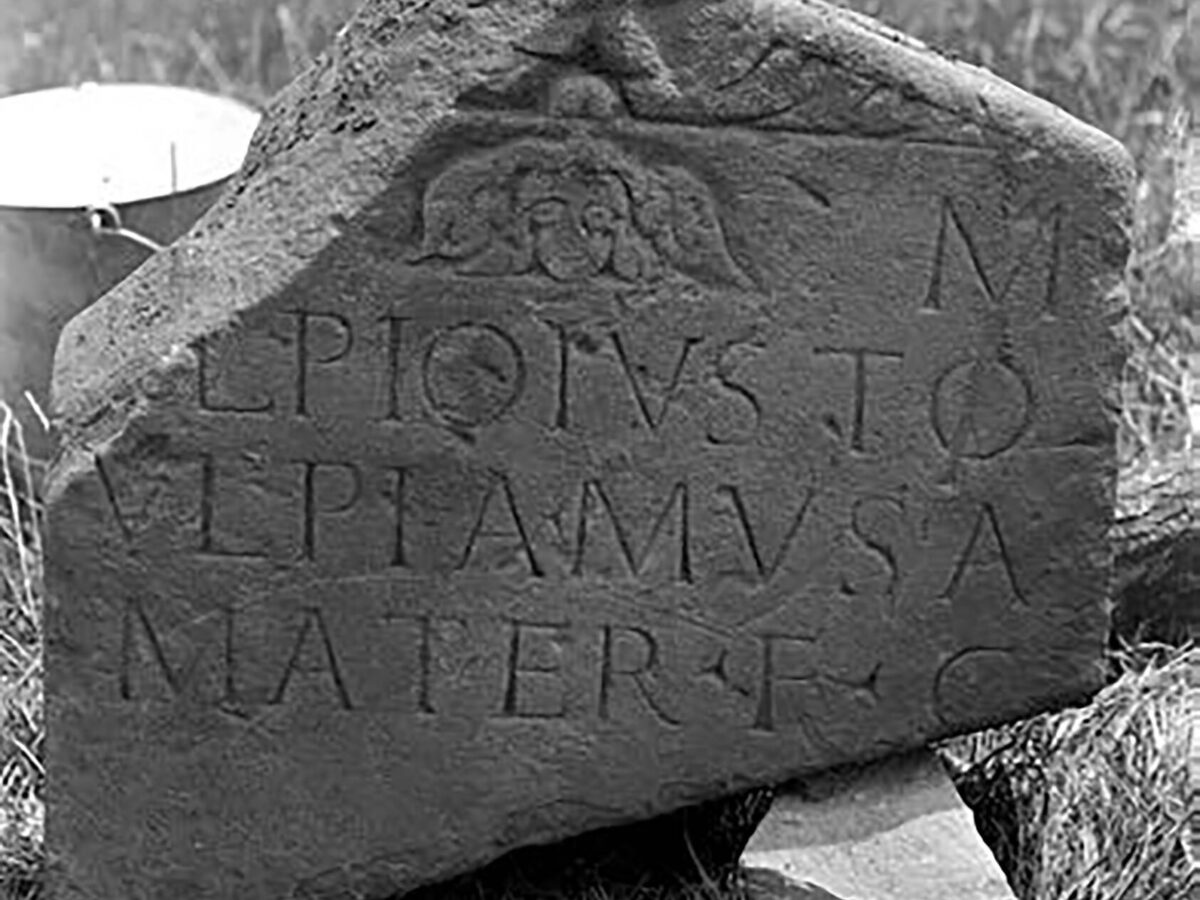

Foto: Grabstein des Ulpius Iustus. Stadtarchiv Aachen.

Ein beliebter Kaiser

Die Familienmitglieder, vermutlich Dorfbewohner, tragen Namen mit römischem, gallischem oder germanischem Klang. Das war ganz normal in diesem Teil des römischen Germaniens, das an Gallien grenzte. Ein bestimmter Name fällt besonders auf: der männliche Name Ulpius und der weibliche Ulpia.

Janico Albrecht hat dafür mehrere Erklärungen: Zunächst weist er auf die Herrschaft von Kaiser Trajan (98–117) hin, dessen „Nachname“ Ulpius war. Vielleicht benannten Dorfbewohner, möglicherweise ehemalige Soldaten, ihr Kind nach dem Kaiser – als Dank für eine Gunst des kaiserlichen Hofes. Eine zweite Erklärung: Die Kinder wurden nach Gruppen oder Orten benannt, die auf den Kaiser verwiesen, etwa die 30. Legion Ulpia Victrix oder die Städte Ulpia Noviomagus (Nijmegen) oder Colonia Ulpia Traiana (Xanten).

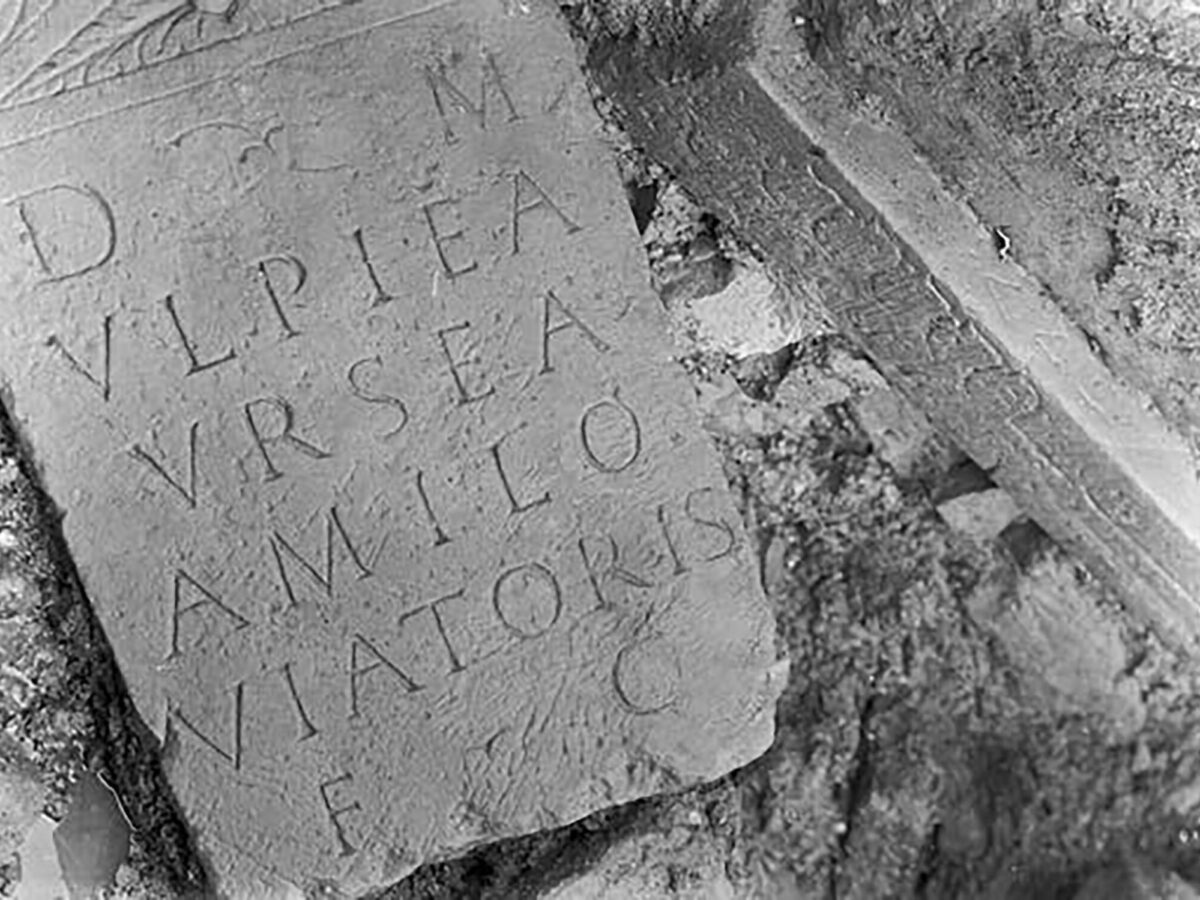

Foto: Grabstein der Ulpia Ursa. Stadtarchiv Aachen.

Wolfskinder

Albrecht nennt noch eine dritte Erklärung. Einer der Grabsteine erwähnt Ulfenus, Sohn der Frau Ulpia Ursa. Nun bedeuten sowohl das germanische „Ulfenus“ als auch das lateinische „Ulpius“ „Wolf“. War „Wolf“ oder „Wölfin“ ein beliebter Name in den verschiedenen Sprachen des Dorfes? Wenn ja, dann war die Mutter Ulpia Ursa eine echte Tierfreundin: Ihr Name bedeutet „Wölfin Bärin“.

Der Fund in Rimburg ist außergewöhnlich, denn es kommt fast nie vor, dass römische Grabsteine von Familienmitgliedern zusammen gefunden werden. Und ohne ähnliche Funde an anderen Orten bleibt die richtige Erklärung für die Rimburger Grabsteine spekulativ.

Foto: Drei Familien laut der Grabsteine, Übersicht nach Nesselhauf (1937).

Nachhaltige Burschen, diese Römer

Die Einwohnerzahl des römischen Rimburg muss zu Beginn des 4. Jahrhunderts drastisch zurückgegangen sein. Während jahrzehntelanger Unruhen im Römischen Reich zogen Dorfbewohner an bessere Wohnorte. Kaiser Konstantin (312–337) brachte wieder Ruhe, unter anderem durch die Instandsetzung von Straßen und Brücken.

Für die Arbeiten an der Via Belgica und dem Brückenkopf an der Wurm wurde Baumaterial benötigt, das damals jedoch knapp gewesen sein dürfte. Also suchten die Römer nach guten Steinen aus älteren, ungenutzten Gebäuden. Im verlassenen Dorf an der Wurm kamen alte Grabsteine – vielleicht schon anderthalb Jahrhunderte alt – gerade recht. Die Steine wurden für die Brücke wiederverwendet, und der Rest ist Geschichte – Familiengeschichte, um genau zu sein!

Foto: Ausgrabung eines römischen Gebäudes bei Schloss Rimburg. Wahrscheinlich ist der Archäologe Otto Eugen Mayer zu sehen. Stadtarchiv Aachen.

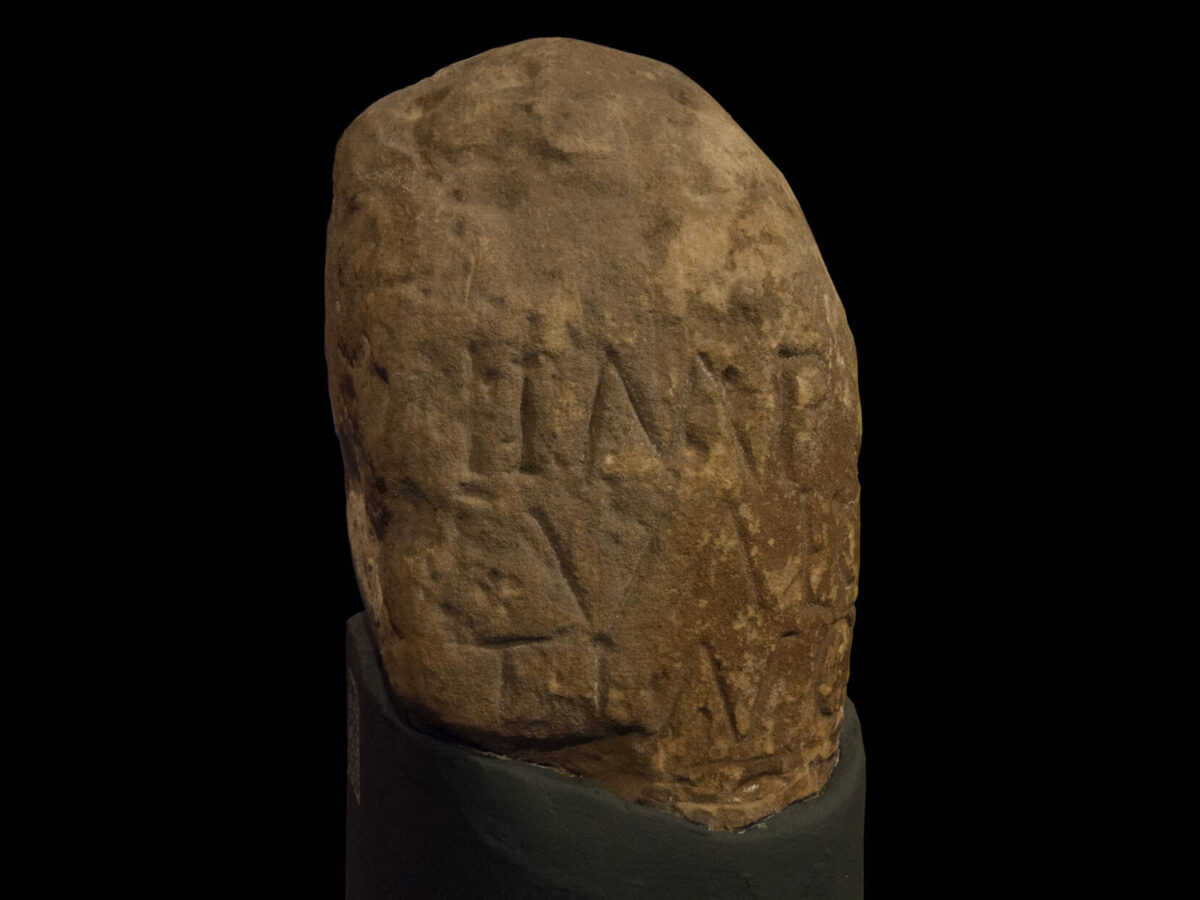

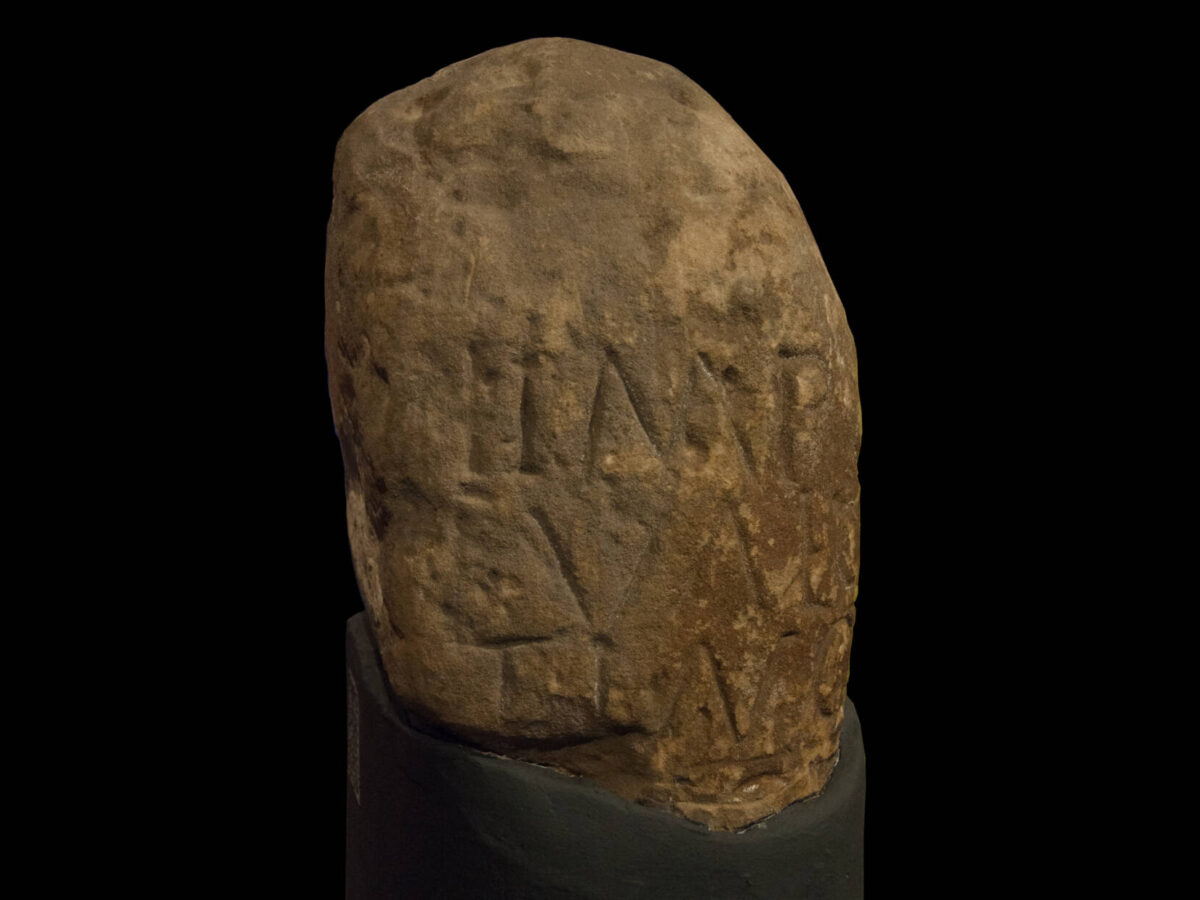

Foto: Meilenstein für Kaiser Konstantin, gefunden in Eygelshoven. Foto R. Voorburg.