Ein göttliches Queer-Icon aus dem römischen Bocholtz

Autor: Christian Kicken

Fotografie: Provinciaal Depot Limburg, Metropolitan Museum, Prado Museum en Museum of Classical Archaeology Cambridge

In den kommenden Monaten ist in der Pop-up-Location des Römischen Museums in Heerlen die Wanderausstellung „Römische Villen in Limburg“ zu sehen. Ein hübscher Lockenkopf ziert das Werbematerial. Nach einer aufsehenerregenden Entdeckung im Boden von Bocholtz geriet dieser bronzene Bursche allmählich in den musealen Hintergrund – doch nun steht er wieder im Rampenlicht. Wer ist dieser mysteriöse „Posterboy“ eigentlich?

Balsamarium in Büstenform

Im Oktober 2003 entdeckte der Landwirt Hupperetz aus dem Grenzdorf Bocholtz einen merkwürdigen Stein in seinem Acker. Sein Pflug war auf eine römische Aschenkiste gestoßen, in der sich die verbrannten Überreste eines Verstorbenen befanden. Der 20–34 Jahre alte Mann war vermutlich ein wohlhabender Eigentümer oder Bewohner der nahegelegenen Villa Vlengendaal, eines landwirtschaftlichen Gutes, dessen charakteristisches Wohnhaus bereits 1910 entdeckt wurde. Archäologen fanden bei der Aschenkiste auch Spuren des Grabmonuments. Die Kiste war zusammen mit zahlreichen Beigaben nach der Bestattung in einer hölzernen Grabkammer deponiert und mit einem Grabhügel, einem Tumulus, überdeckt worden. Den Toten begleitete u. a. ein Balsamarium in Büstenform: ein kostbares Öl- bzw. Salbfläschchen mit Henkel und kleinem Deckel, meist in Menschenform. In der Römerzeit diente so etwas vor allem dazu, in öffentlichen Bädern zu prunken. Büsten-Balsamarien tauchen meist in Elitegräbern auf; ein vergleichbares Exemplar wurde in einem der reichen Gräber am Kollenberg in Esch (Nordbrabant) gefunden.

Foto: Bronzernes Balsamarium (16 cm hoch) aus Bocholtz. Sammlung und Abbildung: Provinzdepot für Bodenfunde Limburg.

Zeichen eines Gottes

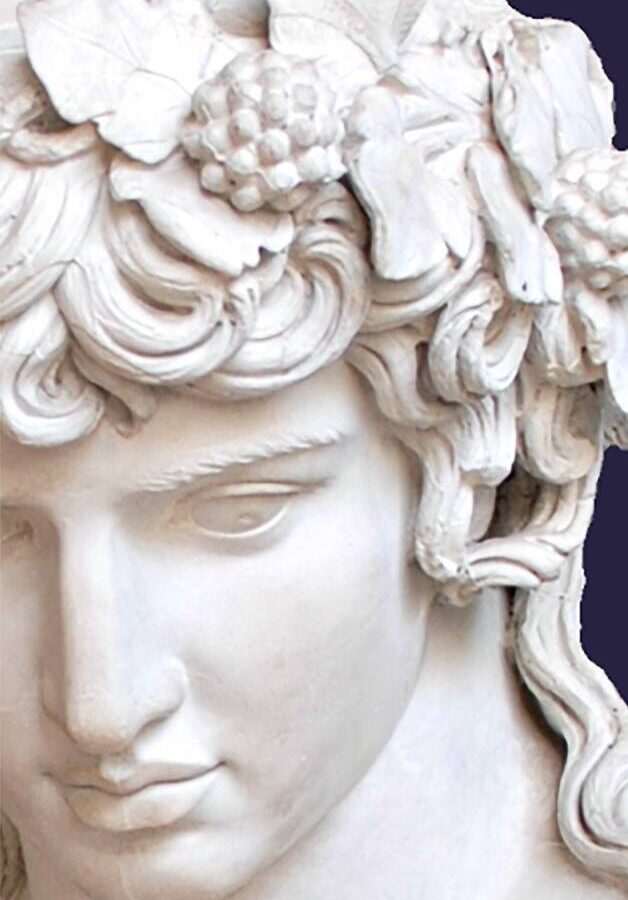

Nach der Entdeckung war das Balsamarium aus Bocholtz lange in Dauerausstellungen in Heerlen und Leiden zu sehen. Dort wurde jedoch kaum thematisiert, wie schwierig die Identifizierung des dargestellten Jünglings ist. Liebhaber der Mythologie erkennen ihn rasch an einem auffälligen Kleidungsstück über der linken Schulter: einer Tierhaut, Attribut des Gottes Bacchus – bei den Griechen Dionysos. Als Gott kümmerte er sich um Wein, Ekstase und vieles mehr. Damit scheint die Sache erledigt – doch es gibt noch einen anderen Kandidaten.

Foto: Marmorstatue des Bacchus (Dionysos) mit Tierhaut. Sammlung und Abbildung: Metropolitan Museum of Art, New York.

Zum Gott erhoben

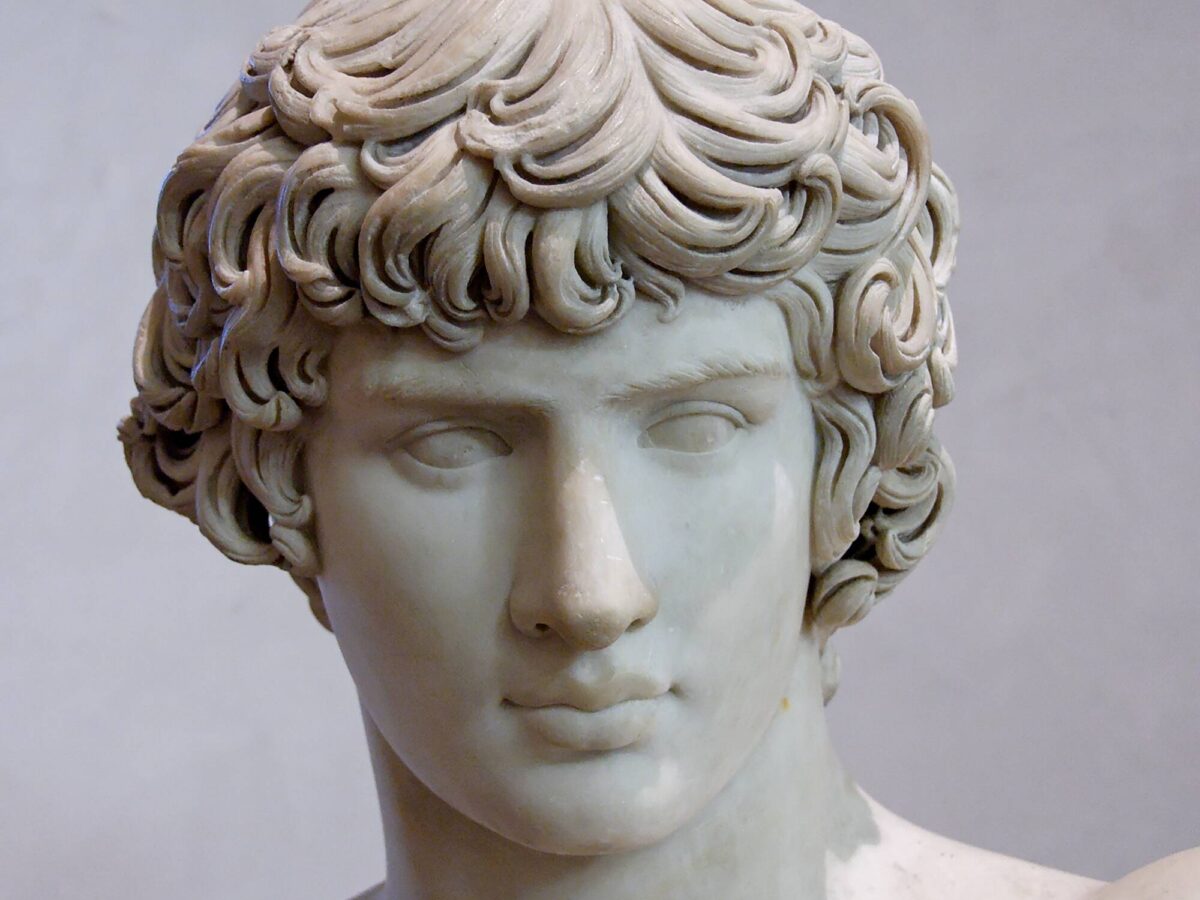

Kenner der römischen (Kunst-)Geschichte sehen in der Büste vielmehr die historische Figur Antinoos. Dieser Teenager aus Bithynien (im Nordwesten der heutigen Türkei) war der Favorit und Geliebte des Kaisers Hadrian (76–138 n. Chr.). Nach römischer Norm war der Herrscher mit Kaiserin Vibia Sabina verheiratet, doch man duldete, dass römische Männer (sexuelle) Beziehungen zu anderen Männern hatten, sofern eine bestimmte Hierarchie gewahrt blieb. Heute gelten Hadrian und Antinoos häufig als romantisches Paar – nicht zuletzt wegen der Reaktion des Kaisers auf Antinoos’ plötzlichen Tod im Jahr 130 n. Chr.

Der untröstliche Hadrian erklärte seinen Geliebten umgehend zur neuen Gottheit und förderte dessen Verehrung in der neu gegründeten Stadt Antinoöpolis („Stadt des Antinoos“). Um die Erinnerung an den Jüngling im ganzen Reich lebendig zu halten, popularisierte der Kaiser sein Porträt; dessen Gesicht diente fortan als Modell für Darstellungen verschiedener Götter wie Bacchus, Apollon, Osiris oder den weniger bekannten Waldgott Silvanus. Ein Ausläufer dieser kaiserlichen Mode erreichte also auch die Villa in Bocholtz.

Foto: Marmorkopf des Antinoos. Sammlung: Prado-Museum, Madrid; Abbildung: Wikimedia Commons.

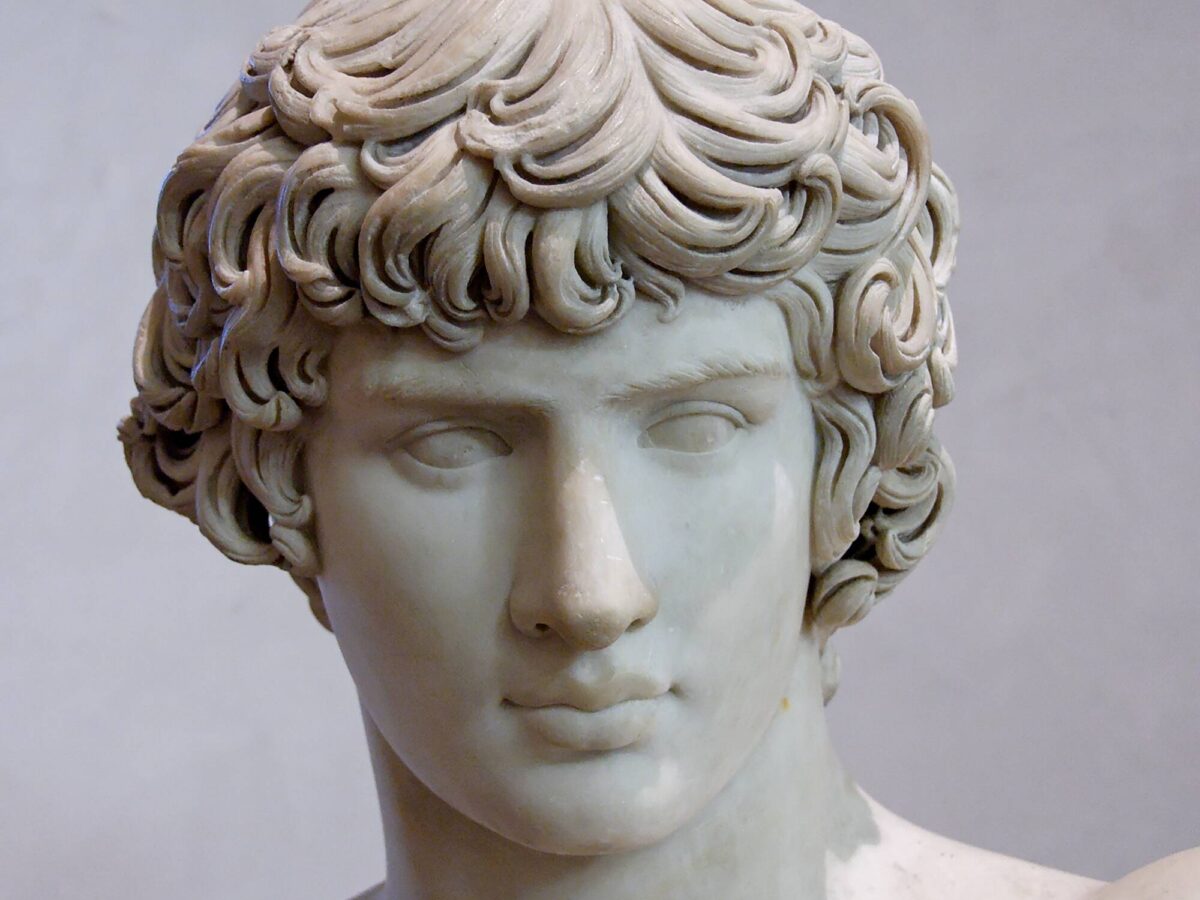

„Who is this diva?“

Die weltweite Queer-Community fordert zunehmend Aufmerksamkeit für die Geschichte von Geschlecht und Sexualität und nimmt Antinoos immer stärker als historisches Queer-Icon an. Das auffällige Balsamarium war ein kostbarer Besitz des Verstorbenen – erkannte er darin auch den berühmten Antinoos? Ein Werkstattmeister in Ägypten oder Gallien wird das Objekt in den 130er/140er Jahren gefertigt haben, im Bewusstsein des Jünglings, der als Vorbild diente.

Auf Umwegen gelangte das Fläschchen in das römische Bocholtz, zu einem Mann, der um 175–200 n. Chr. starb. Wenn seine Grabbeigaben seine Interessen widerspiegeln, schätzte dieser gebildete Mann Jagd, Baden und Festkultur. In diesem Prunkstück wird er vor allem den Gott Bacchus erkannt haben – passend zu seinem luxuriösen Lebensstil. Wie sollten wir dieses Spitzenstück aus dem römischen Niederlande also am besten betrachten? Als Fläschchen in Gestalt des unsterblichen Bacchus – nach dem Antlitz des sterblichen Antinoos. Oder darf man letzteren doch unsterblich nennen? Auch dieses Balsamarium erhält sein Andenken lebendig.

Foto: Porträt des Antinoos auf einem Poster für einen „Queer Antiquities Trail“. Abbildung: The Museum of Classical Archaeology, Cambridge.