Das römische Aachen blühte dank Kaiser Trajan auf

Autor: Harry Lindelauf

Fotografie: Stad Aken, Wiki Commons, Pinakothek München, Harry Lindelauf

Die Vorstellung, das römische Aachen habe nur aus Thermalbädern und ein paar Häusern bestanden, kann ins Reich der Mythen verwiesen werden. In „TripAdvisor“-Begriffen war es die Nummer sechs unter den 36 größten Orten der Provinz Niedergermanien. Der Fund von Castellum-Fundamenten nahe der Ponttor am Markt im April 2024 hat dies eindrucksvoll bestätigt.

Der Stadtarchäologe Andreas Schaub ist überzeugt von der regionalen Bedeutung des römischen Aachens. Seine Einschätzung stützt sich auf zahlreiche neue Funde und aktuelle Analysen älterer Entdeckungen.

Die Geschichte des römischen Aachens beginnt um die Zeitenwende. Das heilkräftige, schwefelhaltige Wasser (bis zu 72 °C) galt den Römern als Segen für ihre ausgeprägte Badekultur. So errichteten sie zunächst ein Badehaus an der „Quirinus“-Quelle.

Schaub weist auf eine Besonderheit hin: Während die ersten Gebäude römischer Siedlungen meist aus Holz bestanden, wurden die Aachener Neubauten aus Stein errichtet – mit verputzten Wänden und Ziegeldächern. Die Siedlung wuchs rasch, doch der entscheidende Aufschwung kam im Jahr 98 n. Chr., als Marcus Ulpius Trajanus (53–117), Gouverneur von Niedergermanien mit Sitz in Köln, zum Kaiser erhoben wurde. Erst ein Jahr später zog er nach Rom, nachdem er zuvor seine Vorstellungen zur Organisation der Provinz mit den Machthabern geteilt hatte.

Foto: Kaiser Marcus Trajanus (regierte 98–117 n. Chr.). Büste in der Glyptothek München. (Wikimedia Commons)

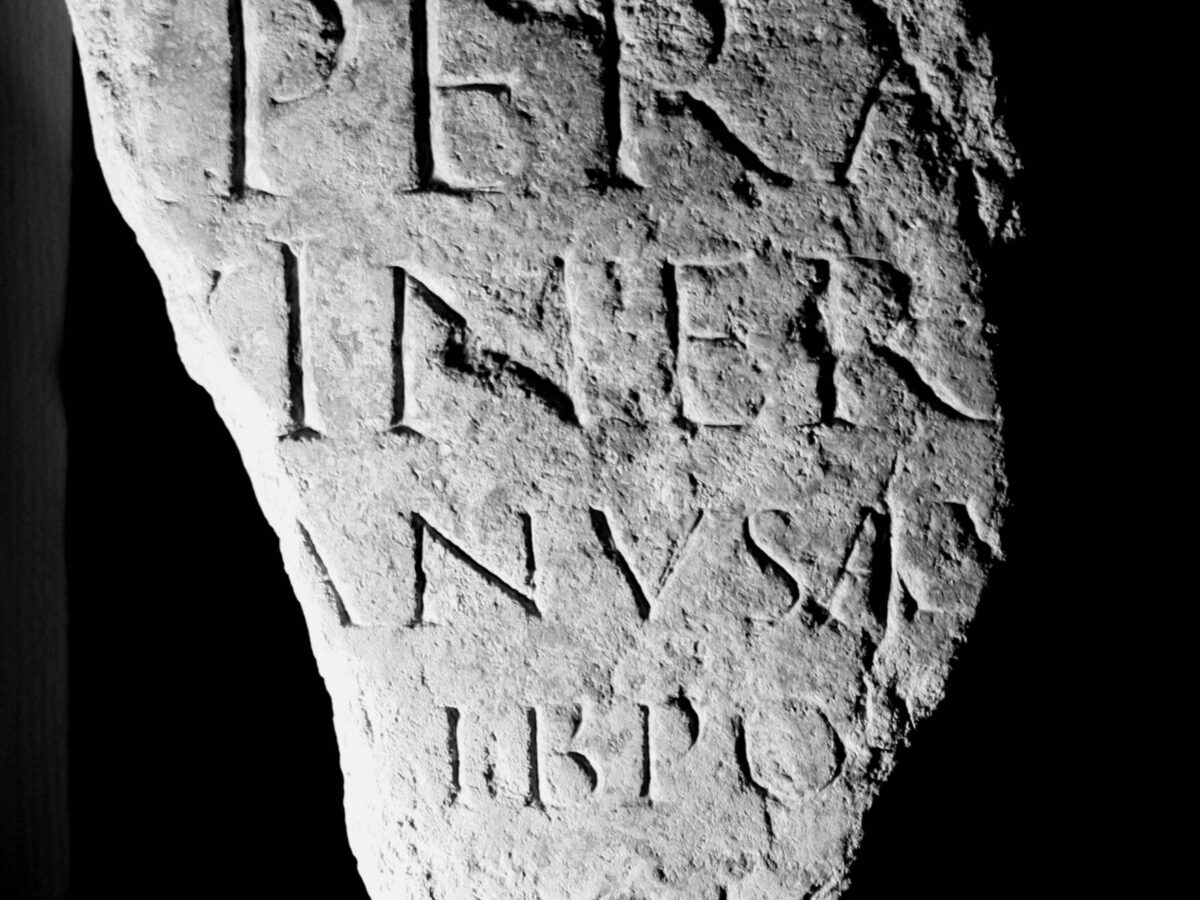

Eine Gedenkstein-Inschrift

Nach Trajans Weggang wurde seine Vision umgesetzt. In der gesamten Provinz organisierten die Römer Verwaltung, Grenzschutz und Landwirtschaft neu. Aachen war eine der Städte, die Trajan gezielt ausbauen ließ – und dafür gibt es Beweise.

Eine Gedenkstein-Inschrift nennt Trajan als Auftraggeber öffentlicher Bauprojekte in der Stadt. Gefunden wurde sie im Schutt eines öffentlichen Gebäudes beim Forum. Dieses Forum war Teil eines geplanten Großprojekts mit zwei Säulengängen und einer großen Basilika – einem monumentalen Verwaltungszentrum, das die kaiserliche Macht in Köln repräsentierte.

Foto: Die Inschrift auf dem Stein nennt Kaiser Trajan als Bauherrn.

Aquädukt und Stadterweiterung

In dieser Zeit verfügte Aachen über zwei große Thermen, die von der Kaiserquelle und der Quirinusquelle gespeist wurden. Es gab sowohl öffentliche Bäder als auch kleinere, private Badehäuser. Der enorme Bedarf an sauberem, kühlem Wasser führte zum Bau eines zwei Kilometer langen Aquädukts aus Burtscheid im Süden. Anders als die bekannten römischen Aquädukte mit hohen Bögen verlief die Aachener Variante größtenteils unterirdisch. Das Wasser mündete in ein großes Sammelbecken, dessen Reste noch erhalten sind. Aachen folgte Trajans Entwicklungsplan und wuchs zu Beginn des 2. Jahrhunderts auf eine Fläche von etwa 30 Hektar. Rund um das lebhafte Zentrum entstanden Wohn- und Handwerksviertel. Die Stadt zählte damals 2.000 bis 3.000 Einwohner.

Zwischen Rur, Maas, Göhl und Ourthe

Schaub erläutert: „Durch den Trajan-Stein wissen wir, dass es ein Bauprojekt gab, mit dem er seinen kaiserlichen Namen verbinden wollte. Da reden wir nicht über eine Hundehütte – es ging eindeutig um das Forum. Das zeigt, dass Aachen eine administrative und politische Funktion hatte.“

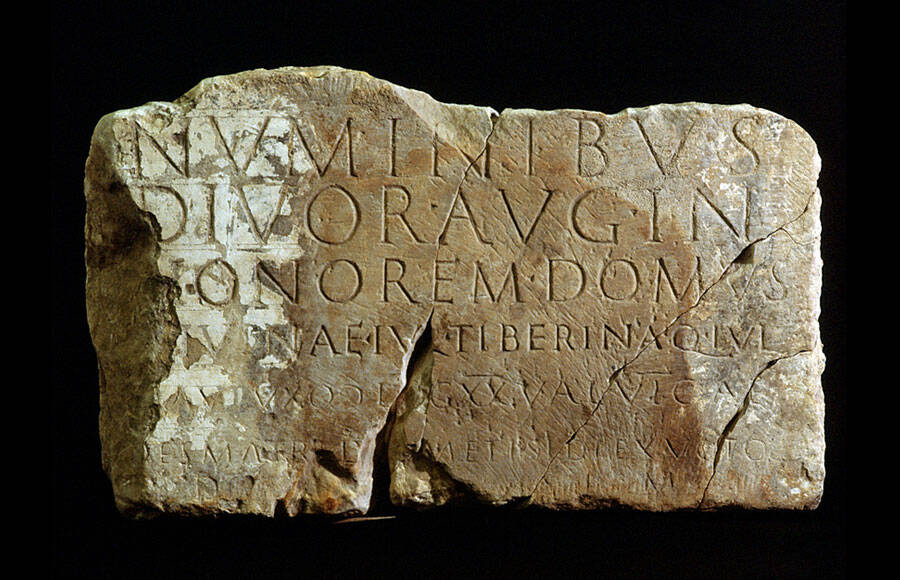

Weitere Belege für Aachens Bedeutung sind zehn Weihesteine, die in der Nähe des Forums gefunden wurden und von Beamten des Statthalters gestiftet wurden. Einer davon trägt den Namen Julius Severus, Provinzverwalter zwischen 142 und 151 n. Chr. Diese Funde bestätigen laut Schaub, dass die Region zwischen Rur, Maas, Göhl und Ourthe von Aachen aus verwaltet wurde.

Foto: Weihestein aus Aachen – von Julia Tiberina, der Frau des Zenturios Quintus Julius Flavius. (Stadt Aachen)

Plünderungen und Wiederaufbau

Um das Jahr 272 n. Chr. kam es zur Katastrophe: Franken brannten nach ihren Plünderungen die römischen Siedlungen westlich des Rheins nieder – darunter auch Aachen. Archäologen fanden deutliche Brandspuren. Die Römer benötigten bis etwa 330 n. Chr., um sich zu erholen. Sie errichteten ein Kastell etwa im Bereich des heutigen Marktplatzes. Im April 2024 wurden in der Pontstraße Reste eines Tores dieses Kastells gefunden: ein 5,30 Meter breites Fundament, das vermutlich eine bis zu acht Meter hohe Mauer trug. Bereits zuvor waren am Markt Teile der Kastellmauer und ein Rundturm entdeckt worden. Die römische Epoche Aachens dauerte mindestens bis ins 5. Jahrhundert, ihr genaues Ende ist unbekannt.

„Superlativ“

Vieles, was heute über das römische Aachen bekannt ist, verdankt sich einem großen Abwasserprojekt, bei dem die Kanalisation von 1890 im Stadtzentrum erneuert wurde.

Schaub sagt dazu: „Das hat unser Wissen über das römische Aachen um Meilen vorangebracht. Dafür fällt mir kein ‘Superlativ’ ein.“

Der Tunnelbau bot den Archäologen die Möglichkeit, tiefere Schichten zu untersuchen. An mehreren Stellen konnte sogar die römische Wohnschicht erreicht werden, die heute in 3,5 bis 7 Metern Tiefe liegt. Alle Funde und Beobachtungen wurden akribisch dokumentiert und füllen inzwischen zwei Archivschränke.

Foto: Andreas Schaub – „Das hat unser Wissen über das römische Aachen enorm erweitert.“

Aquae Granni?

Was möchte Andreas Schaub noch herausfinden? Er nennt zwei Antworten auf eine Frage: „Wo sind die Gräberfelder? Am Königshügel wurde ein kleines frühmittelalterliches Gräberfeld entdeckt, auf dem schon am Ende der Römerzeit Bestattungen stattfanden. Aber in den Jahrhunderten der Römerzeit müssen hier viele Menschen gestorben sein. Gräber und Grabsteine sind wichtige Informationsquellen: Wer lebte hier? Woher kamen sie?“

„Und zweitens: Ich würde gern den römischen Namen Aachens in einem zeitgenössischen Text finden. Im Mittelalter schrieb man Aquae Granni. Das klingt plausibel – aber ich möchte es sicher wissen.“

Es gibt eine kleine Chance auf eine Antwort: Unter dem Markt liegen in den Fundamenten des Kastells drei Bruchstücke einer Meilensteinsäule. Die sichtbaren Seiten sind unbeschriftet. Falls sich eine Inschrift darauf befindet, liegt sie an der eingemauerten Seite – und die wird wohl nie wieder sichtbar. Doch, wie Schaub sagt: „Solange es Hoffnung gibt…“

Foto: Karte der römischen Funde im Zentrum Aachens. Der grüne Kreis markiert die Kastellmauer, einschließlich des Marktplatzes beim Rathaus.