Die Geschichte des Toten bei der römischen Villa in Meerssen

Autor: James Dodd (eindredactie Harry Lindelauf)

Fotografie: James Dodd

Im Jahr 1865 entdeckte der Archäologe Jozef Habets ein Skelett in den Ruinen der römischen villa rustica von Onderste Herkenberg in Meerssen. Leider geriet das Skelett im Depot eines Museums in Vergessenheit – bis es 2024 wiederentdeckt und wissenschaftlich untersucht wurde. Die Forschungen brachten einige Antworten, doch auch neue Fragen.

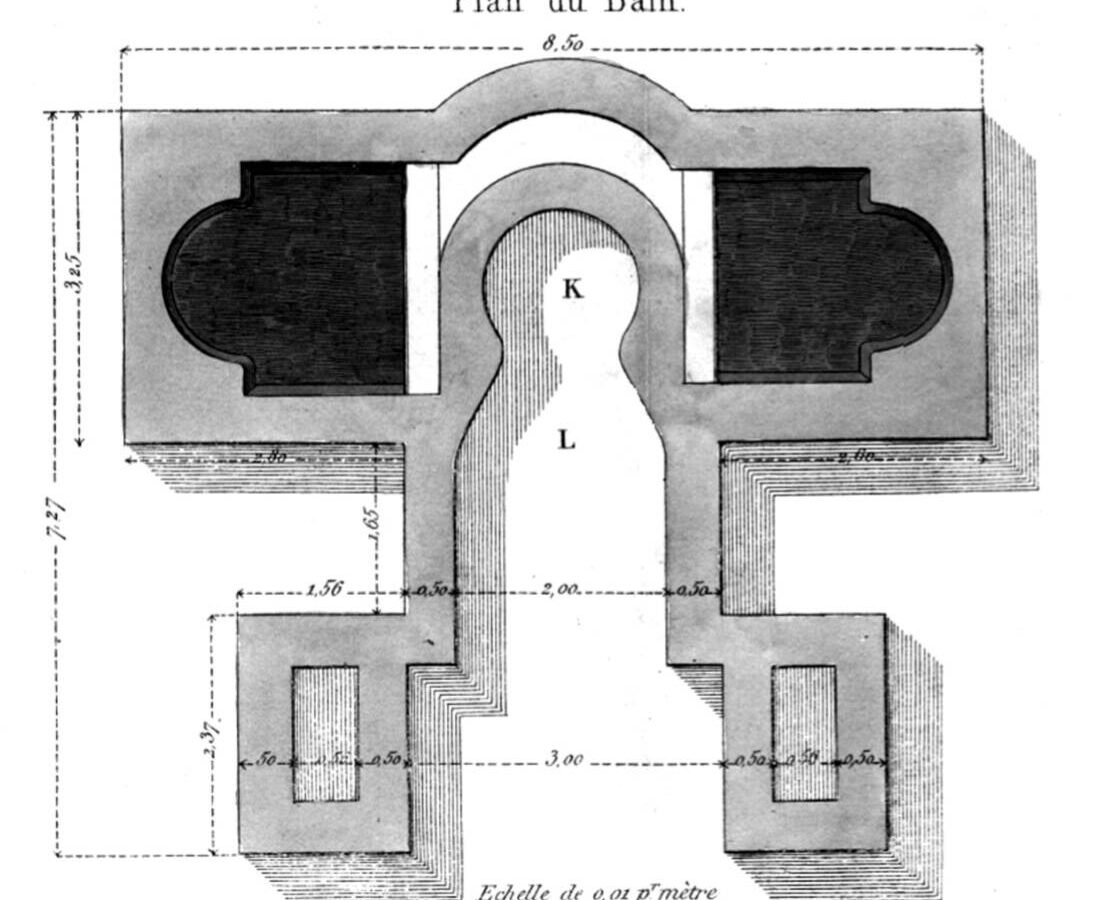

Im Jahr 1864 kamen beim Pflügen der Felder des Onderste Herkenberg zahlreiche römische Überreste – Steine, Ziegel und Dachziegel – zum Vorschein. Ein Jahr später reiste der Pfarrer und Reichsarchivar Jozef Habets nach Meerssen und begann dort mit Ausgrabungen. Er legte ein kompliziertes Gewirr aus Mauern, Böden und Räumen frei. Vor dem Hauptgebäude sah er zwei nebeneinanderliegende Becken, die er als Badehaus deutete.

Bei modernen Untersuchungen in den Jahren 2003 und 2014 setzten Archäologen moderne Techniken wie Bodenradar und elektromagnetische Messungen ein. Was Habets für ein Badehaus hielt, entpuppte sich als zwei Wasserbecken, wahrscheinlich Zierteiche. Diese Forschungen zeigten außerdem, dass das Villenareal einst über ein freistehendes und recht großes Badegebäude verfügte.

Ein Geschenk an Lüttich

Zwischen den beiden Becken fand Habets ein Skelett. Es lag mit dem Gesicht nach unten, die rechte Hand auf dem Hinterkopf. Der Körper war offenbar ohne Abdeckung, ohne Beigaben oder andere Materialien begraben worden. 1866 schickte Habets das Skelett als Geschenk an den belgischen Staat in ein Museum nach Lüttich, da Lüttich damals als akademisches Zentrum der Region Limburg galt.

In Lüttich wurde das Skelett im Depot eingelagert und geriet in Vergessenheit – mit Ausnahme eines Eintrags bei einer Inventarisierung im Jahr 1946. Im Jahr 2024 wurde es im Rahmen einer Untersuchung über Bestattungen in römischen Villen wiederentdeckt. Das Skelett wurde für diese wissenschaftliche Studie ausgewählt, weil es aufgrund der besonderen Umstände (keine Abdeckung, keine Grabbeigaben, ungewöhnliche Lage) ein seltenes Beispiel darstellt.

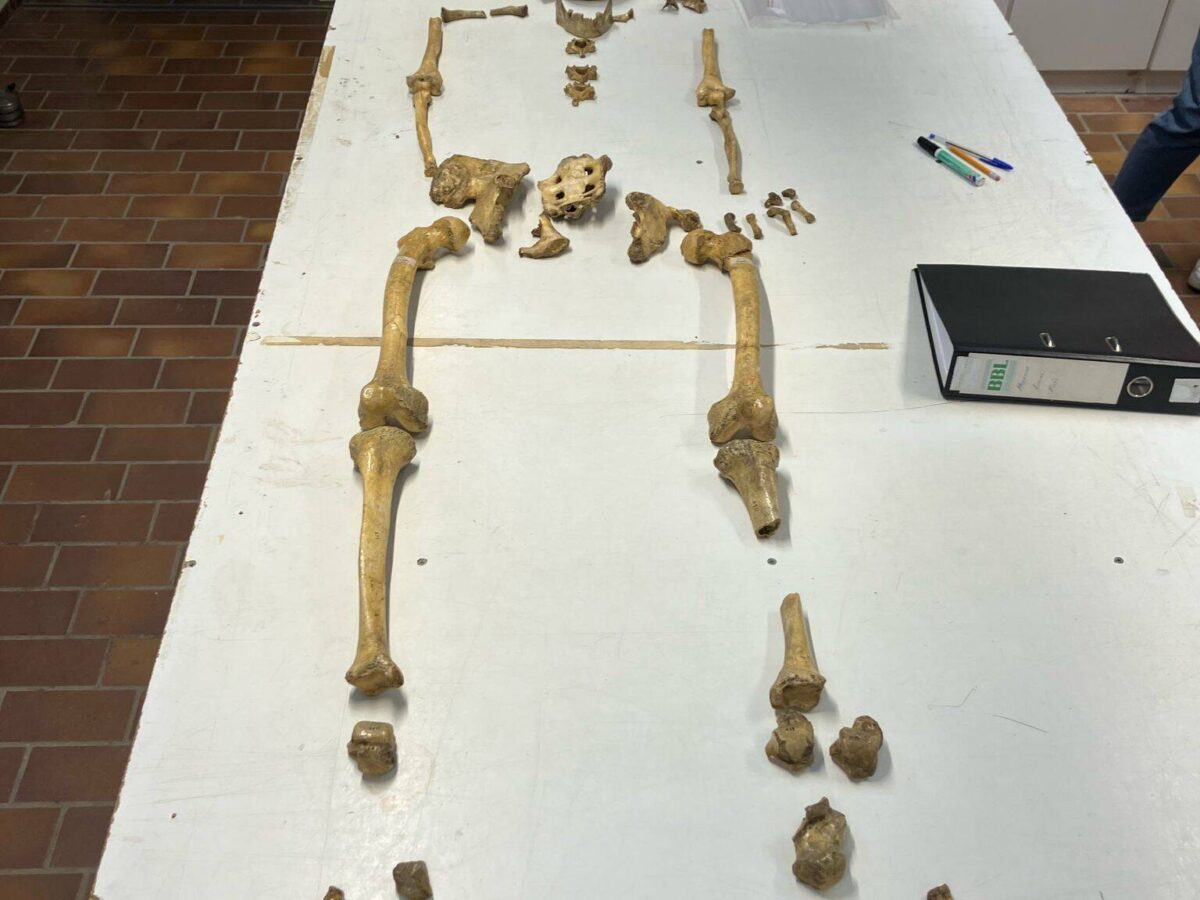

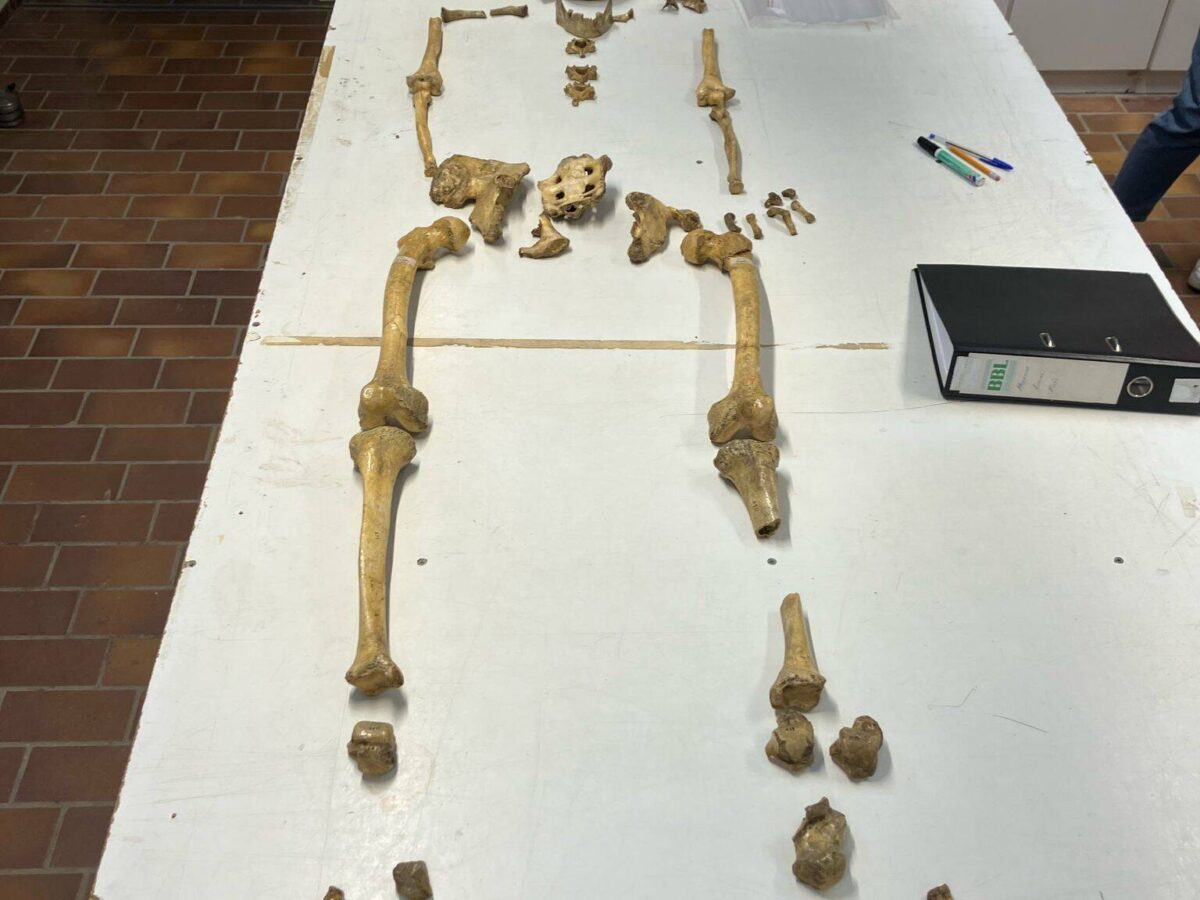

Foto: Archäologie in Aktion – das Skelett von Meerssen während der Untersuchung 2024 in Belgien. Die Überreste wurden im Museum der Universität Lüttich aufbewahrt.

Rachitis und Arthritis

Ein Team belgischer und niederländischer Archäologen der Katholischen Universität Leuven, der Radboud-Universität Nijmegen, der VU Amsterdam und der Freien Universität Brüssel verwendete verschiedene Methoden wie C-14-Datierung, Knochenanalyse und Isotopenforschung. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich um einen Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren handelte, der gesundheitlich angeschlagen war. Die Beinknochen weisen eine leichte Krümmung auf, möglicherweise verursacht durch einen Vitamin-D-Mangel, also ein frühes Stadium von Rachitis. Einer der Finger war offenbar durch Arthritis deformiert. Diese Krankheiten deuten auf ein hartes und beschwerliches Leben hin. Die Forscher fanden keine Spuren von Gewalt, wohl aber eine Beschädigung des Schädels – vermutlich durch einen Sturz auf den Fliesenboden zwischen den Wasserbecken.

Nicht aus Meerssen

Die Radiokarbondatierung ergab, dass der Mann zwischen 250 und 450 n. Chr. starb. Habets hatte 1865 noch angenommen, es handele sich um einen germanischen Räuber, der um 170 n. Chr. ums Leben gekommen sei.

Die Isotopenanalyse liefert weitere Hinweise: Obwohl das Skelett in römischem Meerssen gefunden wurde, stammte der Mann nicht aus Südlimburg. Im Laufe seines Lebens scheint er seine Ernährungsgewohnheiten geändert und seinen Wohnort gewechselt zu haben – ein Hinweis auf Migration. Die Wissenschaftler vergleichen derzeit Isotopenprofile aus Deutschland, Großbritannien und Belgien, um die Region seiner Herkunft zu bestimmen. Sicher ist, dass er nicht in der Villa von Onderste Herkenberg lebte; das Anwesen war zum Zeitpunkt seines Todes bereits verlassen.

Ein germanischer Räuber? Gestorben um 170 n. Chr.?— Jozef Habets

Wo jetzt

Dies ist eine erste Studie, und die Forscher hoffen, künftig weitere Skelette aus der Region untersuchen zu können. Im 4. und 5. Jahrhundert waren Körperbestattungen im nordwestlichen Römischen Reich weit verbreitet, während die Römer zuvor über Jahrhunderte Einäscherungen bevorzugten.

Funde menschlicher Überreste in vielen römischen Villen deuten darauf hin, dass das Zurücklassen von Leichen ohne Begräbnis eine symbolische Art des Verlassens einer Siedlung gewesen sein könnte. Dafür gibt es in Westeuropa mehrere Beispiele, doch sind weitere Untersuchungen an anderen Villen notwendig, um dies zu bestätigen. Die Ausstellung „Römische Villen in Limburg“, organisiert vom Rijksmuseum van Oudheden, dem Limburgs Museum und dem Römischen Museum, soll alte Grabungsstätten wie Onderste Herkenberg wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und neue Forschungen anregen.

Luxusresidenz und Gutshof

An der Houthemerweg in Meerssen, entlang der Via Belgica, liegen unter einem großen Acker die Überreste der Villa Onderste Herkenberg – der größten villa rustica, die bisher in den Niederlanden entdeckt wurde. Sie war eine luxuriöse Residenz wohlhabender Landbesitzer, die im Geuldal das gute Leben genossen.

Reste von Mosaiken, verputzten und bemalten Wänden sowie einer Fußbodenheizung zeugen von einer aufwändigen Ausstattung. Eine anschauliche Rekonstruktion zeigt das Hauptgebäude mit überdachter Säulengalerie, Fachwerkkonstruktionen und Gärten mit Zierteichen – ein lebendiges Bild römischer Wohnkultur in der niederländischen Landschaft.

Abbildung: Zeichnung aus der Ausgrabung von 1865. Das Skelett wurde zwischen den beiden kleineren rechteckigen Becken im unteren Teil der Darstellung gefunden.