Der Platz wird bald auf das Aquädukt von Coriovallum verweisen

Autor: Harry Lindelauf

Fotografie: Het Romeins Museum, RCE en RMO

Der erneuerte Raadhuisplein in Heerlen erhält eine Wasserrinne, die auf das Aquädukt von Coriovallum verweist.

Die Römer legten von der oberen Caumerbeek einen Wasserzulauf zu den Thermen an. Überraschend: Die Stadt bezog bis Ende des 19. Jahrhunderts Wasser aus der Caumerbeek.

Coriovallum (Heerlen) entstand um die Zeitenwende an der Kreuzung der Via Belgica und der Via Traiana. Militärisch war dies ein wichtiger Ort, und bald wuchs hier ein Dorf mit Handel und Handwerkern. Im Jahr 63 hielten es die Römer für an der Zeit, ein Badehaus zu errichten.

Die strategische Lage von Coriovallum hatte jedoch einen großen Nachteil: Wasser musste aus einer Tiefe von 3,5 bis 10 Metern aus Brunnen geholt werden. Im Osten und Westen lagen zwar die Caumerbeek und die Geleenbeek, doch diese Bäche lagen deutlich tiefer als die Bebauung.

Foto: Das Badehaus wurde um das Jahr 96 erheblich erweitert.

Kanal mit Holzbohlen

Die Römer fanden eine Lösung: In zwei Kilometern Entfernung entdeckten sie die Quellen der Caumerbeek, die 15 Meter höher lagen.

Das bot genügend natürliches Gefälle, um Wasser zu den Thermen, den Häusern und den Betrieben, wie den vielen Töpfereien, zu leiten.

Also bauten die Römer ein Aquädukt von zwei Kilometern Länge.

Es war keine gemauerte Bogenreihe, wie man sie als klassisches Beispiel kennt. Wie das Aquädukt beziehungsweise der Wasserlauf tatsächlich aussah, ist leider nicht bekannt. Wahrscheinlich handelte es sich um einen mit Holzbohlen ausgekleideten Kanal.

Foto: Ein lokaler Fund – irdene Rohre, die ineinanderpassen, möglicherweise zur Regenwasserableitung verwendet.

Die Caumerbeek machte Coriovallum möglich

Heute liefern die Quellen der Caumerbeek zwischen 18.000 und 68.000 Liter Wasser pro Stunde. Wenn das auch in römischer Zeit so war, gab es genügend Wasser, um es zwischen Coriovallum und dem ursprünglichen Lauf der Caumerbeek zu verteilen.

Die Abzweigung erfolgte durch den Bau eines Sammelbeckens mit Schleuse. Von dort führte das Aquädukt zur südöstlichen Wand des Badehauses. Es ist gut möglich, dass das Aquädukt zwei Äste hatte: einen östlichen zum Dorf und zu den Töpfereien und einen westlichen zu den Thermen. Bemerkenswert: Neben dem Badehaus wurden Reste gefunden, die auf Gerbereien hinweisen. Und diese sind, wie die Thermen, berüchtigte Wasserverschlinger.

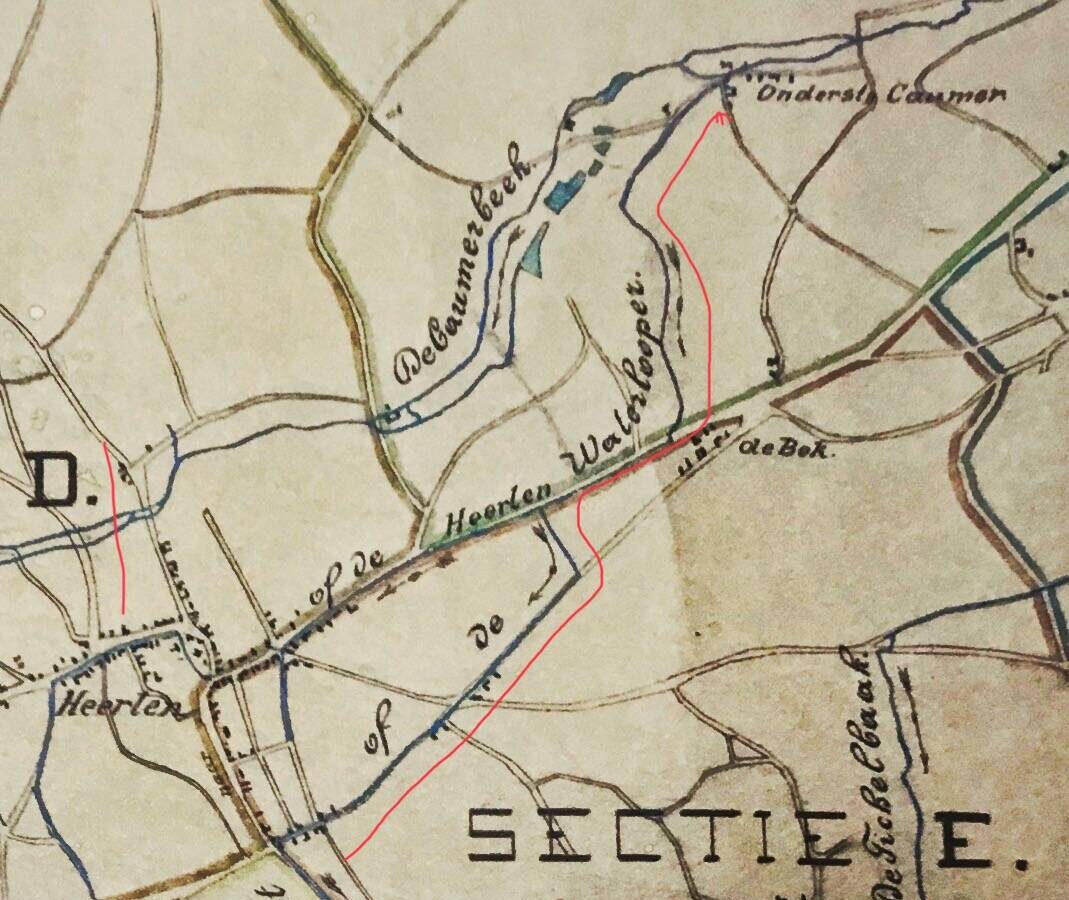

Foto: Nach der Römerzeit blieben zwei Wasserläufe in Gebrauch: von den Quellen (oben rechts) entlang der Akerstraat Richtung Pancratiusplein (Mitte der Karte) und ein zweiter über die Vlotstraat (ja, daher der Straßenname) Richtung der heutigen Kruisstraat, erkennbar an der roten Linie.

Der Wasserverbrauch ist enorm

Im Badehaus wurde das Wasser in einem Becken gesammelt und im Inneren zu den Bädern, Waschbecken, Trink- und Zierbrunnen sowie zum großen Warmwasserkessel geleitet. Auch hier nutzten die Römer geschickt den Höhenunterschied zwischen der Süd- und der Nordwand für den Wassertransport.

Der Wasserverbrauch des 500 Quadratmeter großen Badehauses war enorm. Man schätzt, dass die Innenbecken jeweils etwa 5.000 Liter Wasser enthielten und das Außenbecken 58.000 Liter. Alle diese Bäder wurden während des Betriebs kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt.

Vom Aquädukt wurde, wie bereits erwähnt, nichts gefunden.

Foto: Künstlerische Darstellung des Warmwasserbades im Badehaus.

Abfluss zur Geleenbeek

Gefunden wurde der Wasserabfluss des Badehauses.

Die Rinne, aus Naturstein und Kalkmörtel gemauert, ist im heutigen Museum offen, war aber in römischer Zeit mit Steinplatten abgedeckt.

Sie führte vom Badehaus nach Süden und bog dann nach Westen in die heutige Coriovallumstraat ein. Einige hundert Meter weiter mündete sie in die Geleenbeek, an der Stelle, wo die Via Belgica von Maastricht nach Heerlen führte. Beim Austausch des Straßenbelags der Coriovallumstraat wurde vor einigen Jahren in der Mitte der neuen Straße eine Regenrinne angelegt, die an den Abfluss des Badehauses erinnert.

Foto: Ein Stück eines Bleirohrs mit Flansch, gefunden auf dem Gelände des Badehauses.

Römer gehen, Wasserlauf bleibt

Nach dem Abzug der Römer und dem Ende des Badehauses nutzten die Bewohner weiterhin Wasser aus einer Schleuse in der Caumerbeek.

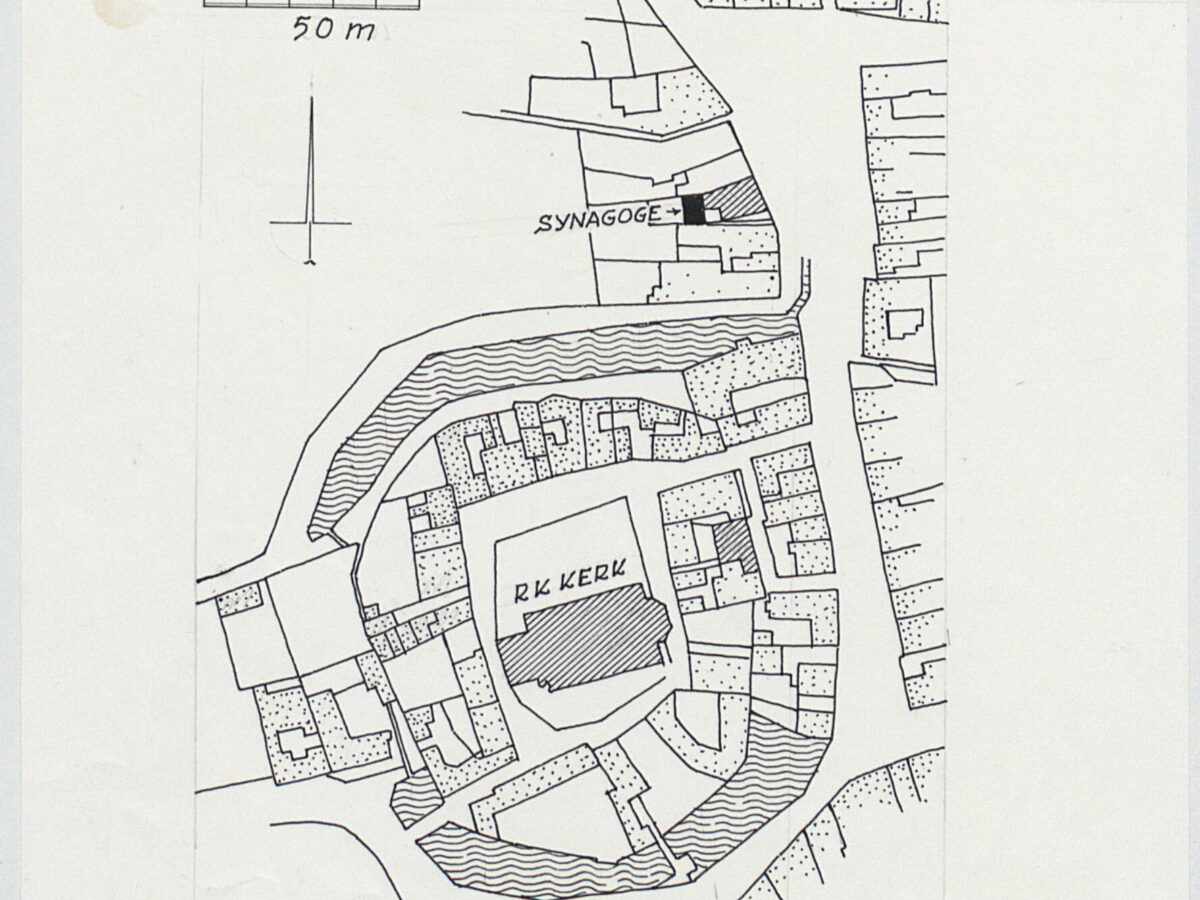

Ohne Wasser kein Leben – und das bekam eine neue Bedeutung: Nach dem Bau der Landesburg an der Stelle der heutigen Pancratius-Kirche wurde das Wasser des Caumerbeek-Abzweigs zum Füllen der Burggräben verwendet. Die Römer zeigten den Weg, und die späteren Bewohner folgten ihm gern. Der Wasserlauf hieß nun De Vlotten und blieb bis Ende des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. Aus Karten geht hervor, dass zwei Wasserläufe gegraben wurden: einer entlang der Akerstraat Richtung Pancratiusplein und ein zweiter über die Vlotstraat (ja, daher der Straßenname) Richtung der heutigen Kruisstraat.

Aus den Protokollen einer Stadtratssitzung von 1819 geht hervor, dass die Caumerbeek nicht ihr gesamtes Wasser an die Stadt lieferte: Das ursprüngliche Bachbett mit seinen Wassermühlen erhielt werktags Wasser, die Wasserläufe zur Stadt dagegen am Wochenende.

Mit der Einführung einer städtischen Wasserleitung wurde das Caumerbeek-Wasser überflüssig, und De Vlotten verschwanden.

Foto: Plan aus dem Jahr 1825 des Standorts der Landesburg mit den verbliebenen Gräben.

In der Artikelreihe über Aquädukte entlang der Via Belgica erschienen zuvor Köln und Tongern.

Zeitplan Coriovallum

± 20 v. Chr. bis 100 Anlage der Via Belgica.

Jahr 0 – 50 Anlage der Via Traiana.

Jahr 0 – 100 Bau von Holzhäusern und Militärunterkünften.

Jahr 65 – 73 Bau des ersten Badehauses, 560 m²

Jahr 100 – 200 Bau von Steinhäusern.

± Jahr 98 Erweiterung des Badehauses auf 2.500 m².

Jahr 250 – 300 Anlage eines Verteidigungsgrabens und einer Mauer um das Badehaus,

innerer Umbau.

± Jahr 476 Ende der römischen Herrschaft und Nutzung des Badehauses.

„Das fließende Wasser genannt Vlot, welches zu gewissen Zeiten aus der Caumerbaak, von der dort stehenden Erk in Caumer in die Teiche und Wasserleitungen des Dorfes Heerlen abläuft, soll, wie seit alten Zeiten üblich, während des ganzen Jahres, und soweit das Gefrieren im Winter den Lauf nicht hindert, jede Woche von Samstag zwölf Uhr bis Sonntag zwölf Uhr fließen, wozu die genannte Erk jeden Samstag um elf Uhr vormittags durch die Verwaltung geschlossen und am Sonntag geöffnet werden soll.“—